ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

皆さんこんにちは!!リフレ鍼灸整骨院の藤田です!

今回は在宅勤務と肩の痛みのパート②になります!

パート①は以下にリンクを張り付けておきますのでまだ見ていなければそちらも見てみて下さいね!

二回目という事で今回はセルフケアについての話をまとめていきます!

ですが、その前に前回のパート①の内容で伝えた肩の痛みの特徴だけ復習していきましょう!

〇肩の痛みの特徴

・他の場所の怪我に比べて治りづらい(痛みが取れるまでに時間がかかることが多い)

・こんなことで?と思うような些細なきっかけで強い痛みが出るようになる

・関節を動かす際に多くの関節、多くの筋肉の動きが関わってくるため原因の特定が難しい

主には以上の3つが肩の痛みの特徴になります!

急激に痛くなることが多いものですが、肩を動かすと違和感が出たり最近少し動かしづらいかも?という事もあります!身体からのサインを見逃さないようにしていきましょう!

〇肩の痛みを予防するために必要なこと

→肩甲骨の動きを出す

肩関節を動かすために最も必要といっても過言ではないのが肩甲骨!

人が二足歩行への進化の過程で得た重要なものです!肩を動かすためのキーポイント!

〇肩甲骨の可動を高めていくために!あなたにしてもらいたいセルフケア

①背中を使って肩を可動させていくセルフケア

1.両手を頭の上まで上げていきます

2.手のひらを外側に向け、肘を曲げながら肩を横から下ろしていきます

※注意

下の写真の赤い筋肉の部分に力を入れないように意識しながら行ってください!!

赤い部分の筋肉は肩をすくめるときに働いている筋肉なのですが、肩が痛くなってしまい動かない人はこの部分の筋肉が固まることが原因となっていることが多いので注意が必要です!

だからと言って力を全く入れてはいけないわけではありません!意識をするだけでOKなのでご安心下さいm(__)m

②小胸筋のストレッチ(右側を伸ばしたい時)

1.膝を立てた状態で仰向けになります

2.左の手でストレッチをさせたい右肩を下につけるように押していきます

3.右肩は押さえたまま、身体を左側に回していきます

4.抑えた右肩が上がってきたタイミングで止めて30秒~1分程キープします(呼吸を止めないように注意)

①

②

補足~なんで小胸筋が大事なのか~

小胸筋は肩甲骨についている筋肉で、デスクワークなどで身体が丸まっている際に固まりやすい筋肉の一つです。あなたもご存知の大胸筋と比べると名前の通り小さくストレッチがかけにくい筋肉です。

ケアがしにくい場所なので悪くなっていることが多いです。

他にも肋骨などの動きを制限することで悪影響を与えることもあるのでしっかりケアが必要です!

巻き肩の方にもおすすめのセルフケアになるのでぜひ試してみてください!

〇冬に肩が痛くなることが多い理由

肩の痛みは冬になると増えてきます。理由としては気温が下がり全身の血流循環が悪くなることで、筋肉に血液からの栄養が届かなくなるため筋肉の伸張性(柔軟性)が低下することが考えられます。

また、寒くなると皆さんは肩をすくめてしまいますよね?そうすることで僧帽筋と呼ばれる筋肉に常に力が入った状態となります。

筋肉は使い続けるのも良くないです。僧帽筋は固くなると肩甲骨の可動を低下させる要因にもなります。

セルフケアを徹底して今からケアをすれば肩甲骨の可動と僧帽筋が固まりにくい状態を作っていくことができます。

冬場は特にセルフケアが重要となりますので実践していきましょう!!

〇まとめ

最後までご購読ありがとうございました(*^^*)

セルフケアやトレーニングは継続が一番難しいです。僕もダイエットがなかなか続きません(-_-;)

身体をよくしたいと思っても悪くなってからでないとなかなか重要性に気づけないですよね。

ですが、一度痛みが出るとその影響は何年も後まで継続することがほとんどです。生活をガラッと変えなければなかなか症状が落ち着かないということもあります。

今少しの時間でセルフケアができれば未来の健康を手に入れることができます。簡単ではありませんが僕もダイエット頑張るので一緒に頑張っていけたらなんて思ってます(*^^*)

日常生活の何気ない動きで肩に違和感があるそこのあなた。

痛みがあるのに大丈夫だろうと放置しているあなた。

最後まで読んで少しでも治療してみようと思いましたら気軽にご連絡ください(*^^

2021.2.5

肩こりは、デスクワークや運動不足が主な原因と思われがちですが、それだけではありません。日常生活の中で見逃しがちな習慣やストレスも肩こりの一因です。本記事では、肩こりの原因や重症度のセルフチェック、効果的な解消法を詳しく解説します。毎日の習慣を見直し、肩こりとサヨナラしましょう!

長時間のデスクワークやスマホ操作で猫背や前かがみになりがちです。この姿勢が続くと、肩や首の筋肉に負担がかかり、慢性的な肩こりを引き起こします。

運動不足になると筋肉が硬くなり、肩こりが悪化します。日常生活で無意識に肩をすくめるクセも、肩の筋肉を緊張させる原因です。

ストレスや長時間のパソコン作業による目の疲れも、首や肩の筋肉を緊張させ、肩こりを引き起こします。

ストレッチや姿勢改善を日常に取り入れましょう。

セルフケアに加え、整骨院や鍼灸でプロの施術を受けることがおすすめです。

根本原因を整骨院で診断し、継続的な治療が必要です。

両肩をゆっくり大きく回します。前回しと後ろ回しをそれぞれ10回行いましょう。

首を片方に倒し、反対側の肩を軽く下に押すようなイメージでストレッチを行います。左右それぞれ10秒キープします。

両腕を前に伸ばし、肩甲骨を左右に広げたり縮めたりする動きを10回繰り返しましょう。

肩こりは姿勢や運動不足、ストレスや睡眠環境など日常の習慣から引き起こされます。本記事でご紹介したストレッチやアイテム、生活習慣の改善を取り入れ、肩こりを和らげましょう。

セルフケアで改善しない重度の肩こりには、整骨院での専門的な治療が効果的です。根本的な原因にアプローチし、長期的な改善を目指しましょう。

肩こりの専門家があなたの悩みに寄り添い、最適な治療をご提案します。まずはお気軽にご相談ください!

快適な毎日を取り戻すために、一歩踏み出してみませんか?

2024.11.15

こんにちは、雨宮です!

今回は『四十肩・五十肩』についてお話させていただきます。

まず『四十肩』『五十肩』とはなにか。50歳前後に発症しやすく、医学的には『肩関節周囲炎』と言われます。肩関節の周りに炎症が起き、動きが悪くなったり痛みを伴ったりします。

四十肩・五十肩には、大きくわけて3つの時期があります。

①炎症期・・・最初のうちは、特定の動きで痛みが出てきます。その後、じっとしていても痛みを感じたり、特に夜間痛が顕著にあり、睡眠中に目が覚めてしまうこともあります。痛みで肩が動かせない状態です。

②拘縮期・・・じっとしている時の痛みがなくなったり、夜間痛が治まる時期です。肩関節が固くなるため、肩の動きが制限されてきます。

③解凍期・・・肩関節の拘縮が改善される時期。痛みも、拘縮が改善されるとともに改善されていきます。

動きとしては、髪を洗ったり、整髪したり、着替えの時のやエプロンの紐を結んだりするときの痛みなどがあります。

四十肩・五十肩の原因とは??

四十肩・五十肩の原因は、未だにはっきりとは解明されていません。

ただいくつかの要因が重なると起きやすい症状です。

1、背骨のズレ

2、肩まわりの筋肉や靭帯の老化

3、筋力や筋肉の柔軟性の低下

4、繰り返し肩をつかうことによる微細な損傷の蓄積

上記の肩関節周りの直接的な要因の他に、

1、普段の生活習慣やストレス

2、ホルモンバランスの変化

上記2つの間接的要因が重なると発症しやすいと言われています。

そして、40歳・50歳前後に起こりやすいのは共通ですが、

男女差もなく運動習慣のあるなしも差がありません。

利き腕の方が多いということもありません。

ただ、過去に肩を怪我したことがある人は、発症しやすいなどと言われています。

これから対処法をお伝えしていきます。

①炎症期の対処法・・・無理して肩を動かすのは逆効果です。まずは安静です。

痛みが強い場合は、一度整形外科に行かれることをオススメ致します。

②拘縮期の対処法・・・動かすことを積極的に行いましょう。お風呂で温めたりして冷やさないように心がけましょう。肩のインナートレーニングやストレッチなどを行っていきましょう!

普段から姿勢が悪いと肩甲骨や背骨がズレやすくなるので、日ごろからケアをしていきましょう!

2018.6.15

こんにちは!

リフレ鍼灸整骨院の大倉です!

今回は猫背についてです!

現在コロナ禍の影響により、在宅ワークなので長時間スマホやパソコンを使用する方増え猫背になりがちな方多いのではないでしょうか?

猫背によって様々な悪影響がございますので、猫背の方、そうでない方もどうぞご覧になってください!

そして僕と一緒に快適な生活を手に入れましょう!

猫背とは?

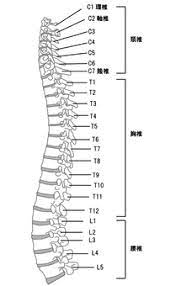

背骨は首からお尻まで繋がっており、それぞれの高さにより頚椎・胸椎・仙椎に分類されます。

背骨はS字のカーブを描いており、頚椎は前に、胸椎は後ろに、腰椎は前にカーブを作ります。

猫背は胸椎の後ろのカー

ブが強くなったことにより背中が丸まります。

背骨はS字形状によって、自身の重さをうまく分散し衝撃吸収する役割があります。

なので、S字形状が崩れてしまうとうまく衝撃吸収できず、身体の何処かしらに負担がかかってしまい、肩こりや腰痛などの症状が出てきてしまうのです。

〇猫背のタイプ

猫背には2通りのタイプがあります。

それぞれの特徴を確認していきましょう。

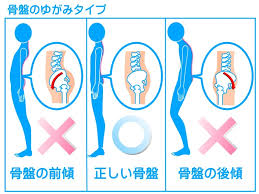

骨盤前傾タイプ

・反り腰

・おへそより上のお腹がぽっこりしている

・お尻が出っ張る

・顔や顎が前に突き出している

骨盤後傾タイプ

・腰が丸まる

・おへそより下のお腹がぽっこりしている

・ガニ股

〇猫背の原因

① 長時間同じ姿勢でのデスクワーク

デスクワークは猫背になってしまう代表的な原因です!

長時間デスクワーク行っていると、だんだん前かがみになり、身体の土台である骨盤が歪んでしまい、肩が内側に入ってきて、背中が丸まり猫背になってしまいます。

また、顔とパソコンの距離が近くなり、顔を前に突き出すような状態になるのでストレートネックにもなってしまいます。

デスクワーク時にはなるべく腰を曲げない意識をしましょう。また、30分ごとに背筋を伸ばしずっと同じ姿勢をしない意識をしましょう!

➁ 長時間のスマートフォン

現代社会においてスマートフォンは欠かせないツールですよね。

デスクワーク時の姿勢と同じように、長時間スマートフォンを使用すると、顔が落ちて来てストレートネック状態になってしまったり、肩が内側に入って来てしまい、従って背中が丸まり猫背になってしまいます。

また身体の土台である骨盤も歪んでしまうので身体のバランスは、全体的に悪くなって来てしまいます。

なので、スマートフォンを使用する際も、顔を落とさず、腰を曲げない事を意識しましょう。

③ 運動不足による筋力低下

運動不足によって姿勢を維持する筋肉、腹筋や背筋などが衰えてしまい、その結果背中が丸まって猫背の原因となってしまいます。

なので、適度な運動を行う事が大切です。

猫背は見た目の問題だけでなく、肩こり・頭痛・腰痛・呼吸器の低下・内臓下垂の原因にもなります。

次回は猫背から何故このような症状が起きるかについて書いていきます。

猫背を改善したいと悩んでいる方は品川駅港南口にあるリフレ鍼灸整骨院にご連絡ください。

2021.7.25

肩こりは、日本人の多くが悩む症状ですが、頭痛と肩こりが同時に起こることも少なくありません。肩こりによる血流の悪化や筋肉の緊張が、頭痛を引き起こすことがあるからです。本記事では、肩こりと頭痛の関係性を解説し、整体での治療法や自宅でできる効果的なストレッチをご紹介します。肩こりも頭痛もスッキリ解消して、快適な毎日を送りましょう!

肩こりと頭痛は密接に関係しています。特に、次のようなメカニズムで頭痛が引き起こされます:

肩や首の筋肉が緊張し、頭への血流が悪化して頭痛が発生。デスクワークやスマホの長時間利用で起こりやすいタイプです。

肩や首の血行不良が続くと、脳への酸素供給が減少し、頭痛が起こることがあります。

精神的ストレスが筋肉の緊張を引き起こし、肩こりや頭痛を悪化させることも。

肩こりや頭痛を引き起こす悪習慣として、次のような行動が挙げられます:

整体は、肩こりや頭痛の根本原因を解消する効果的な治療法です。整体での治療では、次のようなアプローチが取られます:

姿勢の歪みを改善し、肩や首にかかる負担を軽減します。これにより筋肉の緊張が和らぎ、血行が促進されます。

肩や首の深部筋をプロの技術でほぐし、筋肉の緊張を取り除きます。

首や肩の筋肉をケアすることで、頭痛の発生源を根本から改善します。

背筋を伸ばして椅子に座ります。両手を肩の高さで前に伸ばし、肩甲骨を左右に広げるように動かします。10回程度繰り返すことで、肩甲骨周りの血流が良くなります。

首をゆっくりと右に倒し、左手を体の横に下ろします。左肩を軽く下げるイメージで、首の側面を伸ばします。反対側も同様に行い、左右それぞれ10秒間キープ。

手を後ろで組み、胸を開くように肩を後ろに引きます。肩や胸の筋肉を伸ばしながら、深呼吸を繰り返します。デスクワークの合間に行うと効果的です。

肩こりと頭痛は密接に関わっており、放置すると慢性化することがあります。整体で肩や首の筋肉をプロの手でケアすることは、肩こりや頭痛を根本的に改善する効果的な方法です。さらに、自宅でのストレッチや生活習慣の見直しを取り入れることで、肩こりと頭痛の予防や再発防止にも繋がります。

肩こりや頭痛に特化した治療を行うプロが、あなたの体に合った最適な施術を提供します。肩も頭もスッキリ軽くなり、快適な毎日を取り戻せます!

一人で悩まず、プロに相談して肩こり・頭痛を解消しましょう!

2024.11.20

みなさんこんにちは!(^^)!

リフレ鍼灸整骨院の須永です!

今回お伝えしたいことはスポーツにおいての肩の痛み、違和感についてお話ししようと思います。

肩の痛み、違和感と言っても様々な原因があります。

例えば関節自体の問題であったり、滑液包と呼ばれる関節を包んでいる袋のようなものの問題や、肩周りに付いているローテーターカフ(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)と呼ばれる筋肉の問題、その他の原因があります。

どうしたら肩が楽に動かせるかということで症状の一つとしてお話しするのが上腕二頭筋、大胸筋と呼ばれる筋肉についてです(^-^)

まずは上腕二頭筋についてです!

肘を曲げた時にできる力こぶが上腕二頭筋です。この筋肉は肩から肘のところにある橈骨と呼ばれる骨に付いている筋肉です。この筋肉の働きとして肘を曲げたり、手のひらを前に向けるように捻る動きがあります!肩を使うスポーツでは殆どが肘を曲げたりしています。曲げたりすることで自覚は無いが知らず知らずのうちに上腕二頭筋を痛めて肩に症状が出てくることがあります。

大胸筋も同じようなものです!!

人間の筋肉は大きく分けて二種類あり、屈筋群(曲げる筋肉)と伸筋群(伸ばす筋肉)があります!この二つの筋肉は屈筋群の方が強いです。なのでそこにスポーツなどの影響が加わってくると肩が大胸筋の作用で内側に入り込んできます。そうすることにより肩が正常に使えなく痛くなったり、猫背になったりします。

こうした原因が肩の痛みもしくは違和感などの症状を起こしているので上記の二つの筋肉を調整することにより肩が動かしやすくなったり痛みが改善できることがあります!

調整しても痛みや違和感が残る方はそれ以外の原因なので心配することはありません。

この二つの筋肉を調整すると軽くなったり楽になったりする人もいればそうでない人もいます。筋肉を調整して改善できないから肩が治らない訳でもありません。

他の場所へのアプローチも行っているので、今回お話しした内容は治療の一部なのでもし肩に痛み、違和感を感じている方はぜひお越しください(^O^)/

2018.6.23

こんにちは!

加島です。

マスクを着け続けて約1年半が経ちます。

このコロナが終息しない限りずっと着け続けることになります。

マスクをすることは感染のリスクを減らせるので大切です。

ですが、デメリットもあります。

マスクを着けはじめて、自分では原因のわからない不調はありませんか?

もちろん、在宅ワークが主流になり、椅子や机の変化による不調はあるかと思います。

その他にも運動不足やストレスなどもあるでしょう。

しかし、この1年半、身体の不調を起こしている最大の原因は『マスクによる耳のコリ』です。

耳のコリ?初めて聞いたと思いますが、本当なんです。

今から説明していきますね!

マスクをつけ始めて、耳が痛くなったことのある人は少なくないと思います。

こすれて痛い場合もありますが、多くの場合「耳のコリ」なんです。

その不調【耳のコリ】が原因

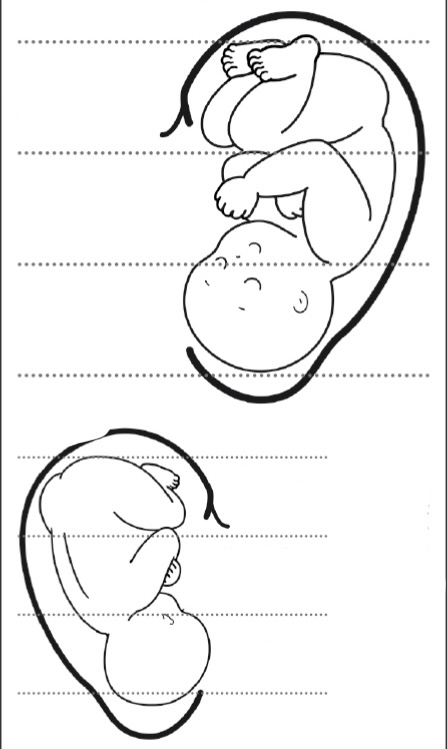

耳は「全身の縮図」といわれています。

耳全体に、胎児のように体を丸めて頭を下にした姿を投影し、耳たぶ付近が頭部、真ん中が胴体、耳の穴付近が腹、上の方が足、外側の耳輪が背中、耳の付け根付近が消化器や呼吸器、真ん中が神経、外側が循環器と排泄系にあたるとも考えられています。

耳には自律神経線維が多く分布しています。

耳たぶを含めた耳の外側部分には交感神経の繊維が、耳の穴を中心にした中心部には

副交感神経の繊維が密集しています。

交感神経とは、身体を興奮させる神経です。

副交感神経とは、身体をリラックスさせる神経です。

ということは、耳のコリがあることで、自律神経のバランスが崩れてしまい働きが乱れます。

自律神経の働きが乱れると、内臓や血管の働きが低下します。

これで身体の不調の完成です。

自律神経のバランスが乱れて、内臓や血管の働きが悪くなると、

肩こりや腰痛に収まらず、むくみや生理不順にまでなってしまいます。

さらに、ここからがより重要です。

耳のコリがあり硬い人は、認知症、糖尿病、心筋梗塞、狭心症になりやすいです。

認知症

耳が硬いと、耳から上の血流が悪いことを表します。

耳から上の大切な臓器として脳があります。

脳の血流が悪くなると脳に栄養が行かなくなり認知症のリスクが上がります。

心筋梗塞・狭心症

耳は心臓の形に似ており、発生学的にも近い存在とされていますが、シカゴ大学医学部の教授だった方が、『耳たぶと心臓病』について研究を発表しています。

耳たぶにシワのある人が心臓発作などの心臓疾患で死亡した件数は、シワのない人の3倍になることがわかりました。

耳たぶのシワ体内の動脈硬化が進んでいる証拠です。

糖尿病

耳たぶの下あたりに耳下腺があります。

耳下腺は消化酵素のアミラーゼを生産する点などで、すい臓と似た働きをします。

すい臓のβ細胞から分泌されるインスリンの不足で起こる糖尿病が発症すると、すい臓の

働きを助けるために、代償的に、耳下腺が晴れてくるというのが長崎大学医学部教授のご見解です。

反対も言えるはずです。

耳下腺が晴れることにより、消化酵素のリパーゼの分泌が減り、すい臓の働きを助けられなくなる。この可能性もあります。

そうなると、耳のコリが原因の糖尿病もありうるということです。

このよう耳のコリは全身の不調のみならず、病気まで招いてしまいます。

普段から自分の耳を触って硬さを確認してみましょう。

硬ければ、優しく耳をもんだり、引っ張ったりして柔らかくしてみましょう!

2021.8.30

肩こりは、筋肉の疲労や血流不足だけでなく、自律神経の乱れが関与している場合があります。特に、ストレスや運動不足によって自律神経が乱れると、血流が悪化し、肩こりが慢性化しやすくなるのです。本記事では、運動を通じて肩こりを改善し、自律神経を整える方法を詳しく解説します。肩こりの根本原因にアプローチして、快適な体を取り戻しましょう!

運動不足により筋肉が硬くなると、肩周りの血流が悪化します。その結果、筋肉に疲労物質が溜まり、肩こりが悪化します。また、運動不足は姿勢の崩れを引き起こし、肩や首に余計な負担をかける原因にもなります。

自律神経は、体のリズムや血流をコントロールする役割があります。しかし、ストレスや睡眠不足、運動不足により自律神経が乱れると、肩こりの症状が出やすくなります。

背筋を伸ばして椅子に座ります。両手を肩の高さで前に伸ばし、肩甲骨を左右に広げたり縮めたりします。10回程度繰り返すことで肩甲骨周りが柔らかくなり、肩こりが軽減します。

首を右に倒し、左手を下に伸ばします。そのまま10秒間キープし、反対側も同様に行います。首の筋肉をほぐして血流を改善します。

ウォーキングや軽いジョギングを20〜30分行うと、自律神経が整いやすくなります。有酸素運動を日常に取り入れることで、全身の血流が改善されます。

肩こりは、運動不足や自律神経の乱れによって悪化しますが、適切な運動と生活習慣の改善で解消できます。

肩こりと自律神経のバランスを整える専門施術で、体の悩みを根本から改善します。一人ひとりに合った最適な治療プランを提供しています!

肩こりも、自律神経の悩みもプロに相談してスッキリ解消しませんか?

2024.11.30

皆さんこんにちは!リフレ鍼灸整骨院の藤田です!!

今回は寝違えについての内容をまとめました!

そもそも寝違えとはどんなものなのかについてお話しさせて頂きます!

寝違えとは・・・

・寝返りや入眠の際の不自然な姿勢により、身体の一部分に大きな負荷がかかってしまう事により、痛みが大きく出てきてしまうものです。

・主に首などに多くみられるのですが大まかな症状としては、痛めた方向に首が曲がらなくなってしまう、上や下を向くときや名前を呼ばれて振り向く際に首に激痛が走る、ひどい方に至っては痺れ等が強く出てくる方もいます。

~首の寝違えになりやすい人

・ストレートネックと呼ばれる首の状態の方

人の身体の背骨の部分は重力を分散させるために真っすぐではなく、若干湾曲があります。

その湾曲が小さくなり、より首が真っすぐに近くなっている状態

・クラッキングと呼ばれる関節をポキポキ鳴らす癖のある方

クラッキングに関しては関節に負担をかけてしまうため習慣の少ない方では体に大きく悪影響は出ませんが、首を鳴らすことが習慣になってしまっている方がとても多いです。

関節を鳴らすことによって一時的な爽快感が得られるためつい鳴らしてしまいますよね。

クラッキングについては以前別のブログでお話ししているので、よかったら見てみてください!

・肩こりがひどい方

肩こりがひどい方に関しては、首の動きが筋肉の緊張により制限されてしまっている方がほとんどです。

首が動かず筋肉が固まってくると一定の部分に負担が溜まりやすくなってしまいます。それにより痛みが強くなることが多くなります。

・横向きで寝ることが多い方

横向きで寝ると、腰痛の原因になることが多い筋肉は休まるため腰にとってはいいことがありますが、首にとっては負担が大きくなることが多いです。普段の枕の高さのまま横向きで寝るのではなく、横向きになるときにはクッションなどを使って少し高い位置に首を置くようにしましょう。

・首のズレが大きい方

首の骨のズレが大きいと神経伝達が悪くなるため正常に筋肉を動かすことが難しくなってきます。他にも首のズレによって自律神経が乱れてしまい、常に緊張状態が続くことで寝ても疲れが取れないことが多くなってしまったり、身体が怠くなってしまい動かすことが億劫になるなどの症状が出てきたりすることがあります。

人は誰しもがズレはあるものなので定期的に矯正を行い、いい状態がキープしていくことや、悪いほうにズレが固まらないようにしていくことが重要になってきます。

ほとんど方がどこかに当てはまってくることがあると思いますが、もちろんこれら以外にも原因は様々考えられますが、すべての方に当てはまるのは日常的なセルフケアが重要になるということです。

普段から首の痛みの改善などは行っていますが患者さんとの協力をすることで施術効果もかなりの違いが出てきます。

首を動かすことなく生活をされる方はいないと思います。

人により原因は様々なので、一人一人の方々に必要なことなどもご相談に乗ります!

品川駅はデスクワークの方がとても多いのでもしお困りでしたらリフレ鍼灸整骨院まで気軽にご連絡ください!

2019.5.24

こんにちは!

リフレ鍼灸整骨院の大倉です!

以前のブログでは「猫背」の仕組み、原因までお話しさせて頂きましたが、今回は「猫背」によって起こる”症状”についてお話しさせて頂きます!

①肩こり、首のこり

②頭痛

③腰痛

④呼吸機能の低下

⑤内臓下垂

⑥ストレートネック

⑦自律神経の乱れ

①肩こり首こり

長時間同じ姿勢でパソコンや、スマートフォンを使用することによって、肩周りの筋肉が疲れて硬くなります。

この硬くなった状態が続くことで首のこりになってしまいます。

②頭痛

猫背の姿勢が長時間持続し、肩周りの筋肉が硬く緊張することによって、頭痛を引き起こしてしまいます。

③腰痛

長時間デスクワークなどによって、前かがみになり、上半身の重さが前方に傾くことによって、腰に負荷がかかり腰痛を引き起こしてしまいます。

④呼吸機能の低下

猫背によって前かがみになることにより、肺が圧迫されてしまいます。そうすると、上手く呼吸ができなくなり、息苦しさ、頭痛、集中力の低下、全体的に疲れ易くなってしまったり、様々な症状を起こしてしまうのです。

⑤内臓下垂

こちらも呼吸機能の低下と同じように、猫背によって内臓が下垂し、腸が圧迫されてしまいます。そうなると腸内環境が悪くなり、便秘などの症状が出て来ます。

また、人間の免疫機能70%は腸に集まっているので、腸が機能低下することによって、人間の免疫力は低下してしまい、風邪を引きやすくなってしまうのです。

⑥ストレートネック

長時間のデスクワーク、スマートフォンを使用し、頭が前かがみ、うつむく姿勢が続くことによってストレートネックになってしまいます。

そしてストレートネックになることによって、肩首のこり、頭痛、腰痛などの症状を伴ってしまうのです。

⑦自律神経の乱れ

猫背、悪い姿勢になることで自律神経が乱れてしまいます。

自律神経が乱れてしまうと、体が疲れやすかったり、眠りが浅かったり、イライラしてしまったり、やる気が出なかったりなど、様々な症状が出てきてしまいます。

この様に猫背は見た目だけではなく、精神的、身体的に深く影響を及ぼしてしまいます。

今出ているあなたの症状、もしかしたら「猫背」が原因なのかも知れません。

猫背で悩まれている方は品川駅港南口にあるリフレ鍼灸整骨院にご連絡下さい。

2021.9.7