ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

皆さんこんにちは!!リフレ鍼灸整骨院の藤田です!!

今日は涙についてのお話しをしていこうと思います!!

何故今回涙について触れていこうと思ったかというと、大人になると涙腺が緩むってよく聞きますよね??

それが何故なのか気になったからです(笑)

自分なりに調べた内容をまとめていきます!!

まず涙とは?という所から軽くお話しすると、涙とは眼の乾燥防止の保護機能のようなものです。

瞼の裏側に涙腺というものがあります。その涙腺から常に涙は流れていて、普段から皆さんの目が乾燥しないようにしてくれています。

目にゴミなどが付着してそれを洗い落とそうとする場合に大粒の涙が流れ、目についたゴミと一緒に外に落ちていきます。

普段皆さんの目を覆っている涙ですが、目の内側の部分に吸収されていきます。皆さんの目が疲れた時につい抑えてしまう部分ですね!!

涙の分泌される状態は大きく分けて3種類あります。

1.基礎分泌

→目を潤わし保護する、目に入った老廃物の除去をするための分泌

2.情動生分泌

→喜怒哀楽様々な感情により涙腺が刺激されることによる分泌

3.刺激性分泌

→物理的な刺激により涙腺が刺激されることによる分泌

1.の基礎分泌に関しては、交感神経と呼ばれる自律神経の働きが高まることによって出るとされています!

2.の情動性の分泌に関しては、副交感神経と呼ばれる自律神経の働きが高まることによって出るとされています!

ここで出てきました!自律神経!!

人の体の大半は自律神経によって無意識のうちに調整されているんです!

次に感情が刺激されることでなぜ涙が出てしまうのかについてお話していきます!

ただ、感情により流れる涙に関してはまだ細かく解明はされていないようなのであくまで仮説と自分の知識を紐づけた形になります。ご了承ください。

感情により涙を流す動物は人間だけと言われています。人は他の動物と違い脳が極端に発達しました。

それにより、大脳辺縁系と呼ばれる場所が人には存在するのですが、大脳辺縁系の中に扁桃体と呼ばれる場所が人の情動反応、つまりは感情を感じている場所になります。

扁桃体の近くには体に伸びていく前の自律神経の塊が存在するため、自律神経と感情は深く結びついているんです!!

不規則な生活が続いてくると、なんだかネガティブになったりする方も多いとは思います。

よく言われる自律神経の乱れってこういうところでも体に悪影響が出るんです。

涙の成分にはストレス物質も入っているという実験結果も出ています!!

感情の高ぶりによる涙には脳から分泌される一種のストレス物質とされているホルモンも入っているそうです!

ストレス物質が入っているなら涙を流すとすっきりするのも納得ですね。

脳についてまだ解明されていないことは多くありますが、自律神経と感情が密接に関係していることはわかります!

神経伝達が悪くなってしまうことで様々な不調が出るのですが、現代でいう猫背も伝達を悪くする大きな原因の一つです。

肩こりなどもある意味では神経伝達が悪くなる方に起こりやすいということです

当院で自律神経の安定から、姿勢の調節までしていくことで感情が豊かになる方が増えてほしいと思います!

今回は涙のお話から感情、自律神経と関与してくることをお話ししました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

2019.7.20

私はつい最近まで知らなかったです。

最近患者様からラクトフェリンと言う言葉をお聞きし、調べてみたところとても優秀な成分だと知ったので、その内容をこの場を設けて皆さんにお伝えさせて下さい!

少しでもお役に立てれば幸いです!

【ラクトフェリンとは】

母乳や哺乳動物の乳に多く含まれ

鉄を引きつける性質のあるタンパク質であり

鉄と結合すると赤くなる事から

「赤いタンパク質」と呼ばれています。

ラクトフェリンは、鉄と結び付くことで細菌の増殖を抑え、免疫機能を高めます。(風邪病気になりにくい、回復力増加)

また、腸内に入ると悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌(良い菌)を増やす働きがあるため、腸内の環境を整える効果もあります。

鉄と結合する性質を持つ糖たんぱく質で、母乳をはじめとする哺乳動物の乳に含まれる成分です。

強い抗菌力、殺菌力を持つため、細菌やウイルスの増殖を抑制します。

【性質】

ラクトフェリンは熱に弱く酸や、酵素に分解されやすい性質を持っています。

そのため市販で売られている牛乳などの乳製品は加熱処理されるためラクトフェリンはほとんど含まれておりません。

【ラクトフェリンの効果】

1.腸内環境を整える効果

2.貧血を予防する効果

3.胃の健康を保つ効果

4.ドライアイを改善する効果

5.免疫力を高める効果

6.骨粗しょう症を予防する効果 など。

ひとつずつ見ていきましょう!

1.腸内環境を整える

ラクトフェリンは腸内の悪玉菌を抑え善玉菌を増やす役割があります。

人間は食べ物から栄養素を得る事によって生きており

その栄養素を吸収する場所が腸になります。

なので、腸内環境が悪く上手く栄養素を取り込めなかったり、腸内が汚れる事によって汚れた物や腸内で発生した毒素を栄養と勘違いし吸収されてしまいます。

そうする事によって以下の様な症状が出てくる恐れがあります。

・老化加速し肌がボロボロに

・免疫力アップ

・便秘の改善

・血液がドロドロになる事による内科系疾患

・疲労感がとれない

・ストレスが溜まりやすくなる

・肩凝りや腰痛

・冷え性

・寝つきが悪くなる

・太りやすい

腸内環境が悪くなる事によって上記の症状が見られる可能性があります。

もしかするとあなたのその症状はラクトフェリンで解決するかもしれませんね!

2.貧血の予防

ほとんどの貧血症状は、鉄の不足によって起こります。

ラクトフェリンは鉄と結び付く性質を持ち、鉄と一緒に摂ることで、吸収のあまり良くない鉄の吸収率を上げる働きがあります。

また、お水を飲む事によって血液が増え血流が良くなるため水分補給もオススメです!

このことから、ラクトフェリンは貧血の予防に効果的な成分だといえます!

3.胃の健康を保つ

胃の中にヘリコバクターピロリ菌という悪い菌が住み着いており

ラクトフェリンがヘリコバクターピロリ菌に対して強い殺菌能力を持っています。

ヘリコバクターピロリ菌は高い確率で、胃炎、胃潰瘍、胃がんなどの疾患を生じさせるので

ラクトフェリンを摂る事によってそれらを予防することができます!

4.ドライアイの改善

涙の中には高い濃度のラクトフェリンが含まれ、ラクトフェリンはドライアイに効果的な成分であることがわかっています。

他にもドライアイに効果的なのは

ビタミンAが入った目薬です!

実はビタミンAが入っていない目薬はただ目を濡らしているだけなので、ビタミンAが入っている目薬を使用するといつもより効果があるかもしれません!

5.免疫力アップ

ラクトフェリンは免疫細胞を活性化させる働きがあります。

ガン細胞やウイルスに感染した細胞を見つけ出し、攻撃することで体を守る働きをしており

イメージ通り免疫細胞の活動が低下する事によって病気になる確率がぐーんと上がります。

6.骨粗鬆症の予防

骨粗鬆症はカルシウム、ビタミンK・D不足や

カルシトニン、エストロゲンなどのホルモンバランスの乱れや

骨形成に関わる、骨芽細胞、破骨細胞のバランスの悪さによって骨がスカスカになる病気です。

ラクトフェリンはそのうちの骨芽細胞、破骨細胞のバランスを整える性質がある為骨粗鬆症の予防に効果的と言われております!

【まとめ】

ラクトフェリンは加熱処理されていない牛乳などの乳製品に多く含まれまれす。

ただ牛乳は腸内環境に対しては悪影響を与える事もあるので飲み過ぎには注意ですね!

ラクトフェリンは様々な場面で活躍する赤いタンパク質です!

もしかするとあなたのその症状はラクトフェリンで解決する可能性があるので一度意識してみてはいかがでしょうか?

品川駅にお勤めの方。

港南口にお住みの方。

天王洲アイルに用がある方。

どんな方でも構いませんので、気軽にお越しください。

当院は隔週で日曜日も診療しております。

気になる方はご連絡ください(^^)

2022.3.28

皆さんこんにちは!

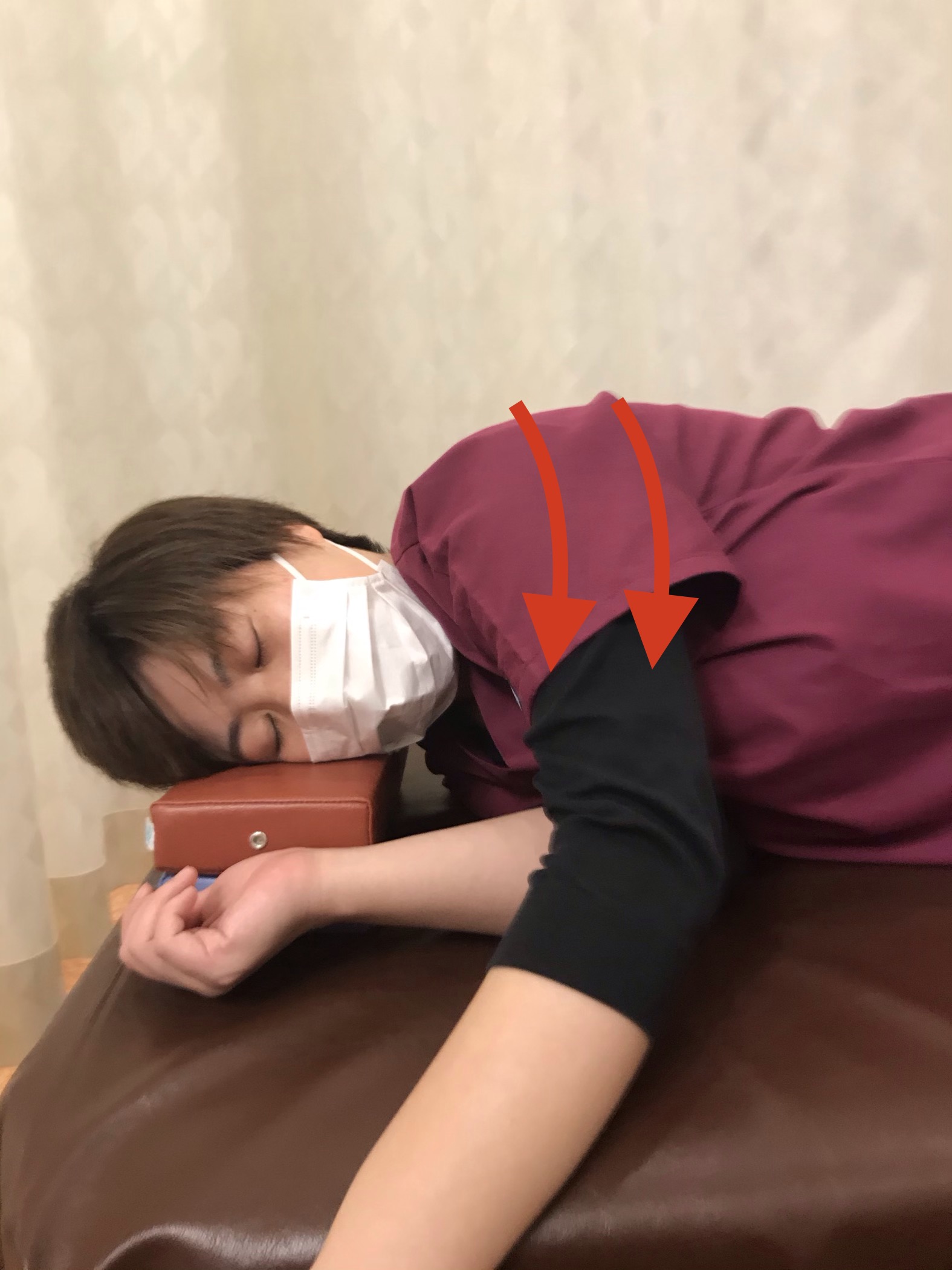

リフレ鍼灸整骨院の藤田です!今回は普段横向きで寝ている方必見のブログになります!

横向きの正しい首の位置とは?ダメな首の位置とは?そのリスクなどについてまとめていきますのでぜひ最後まで見てみてくださいね(^^♪

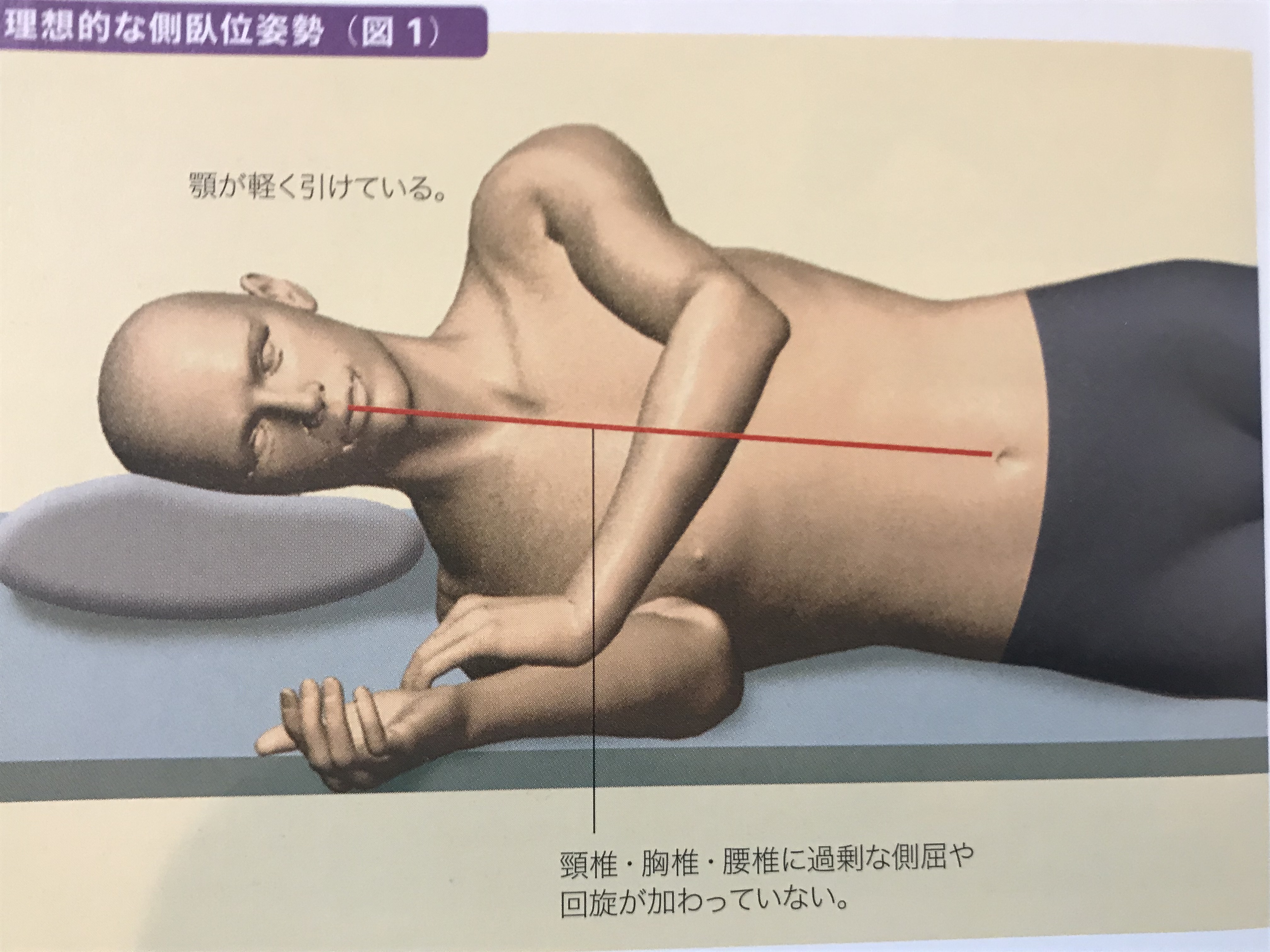

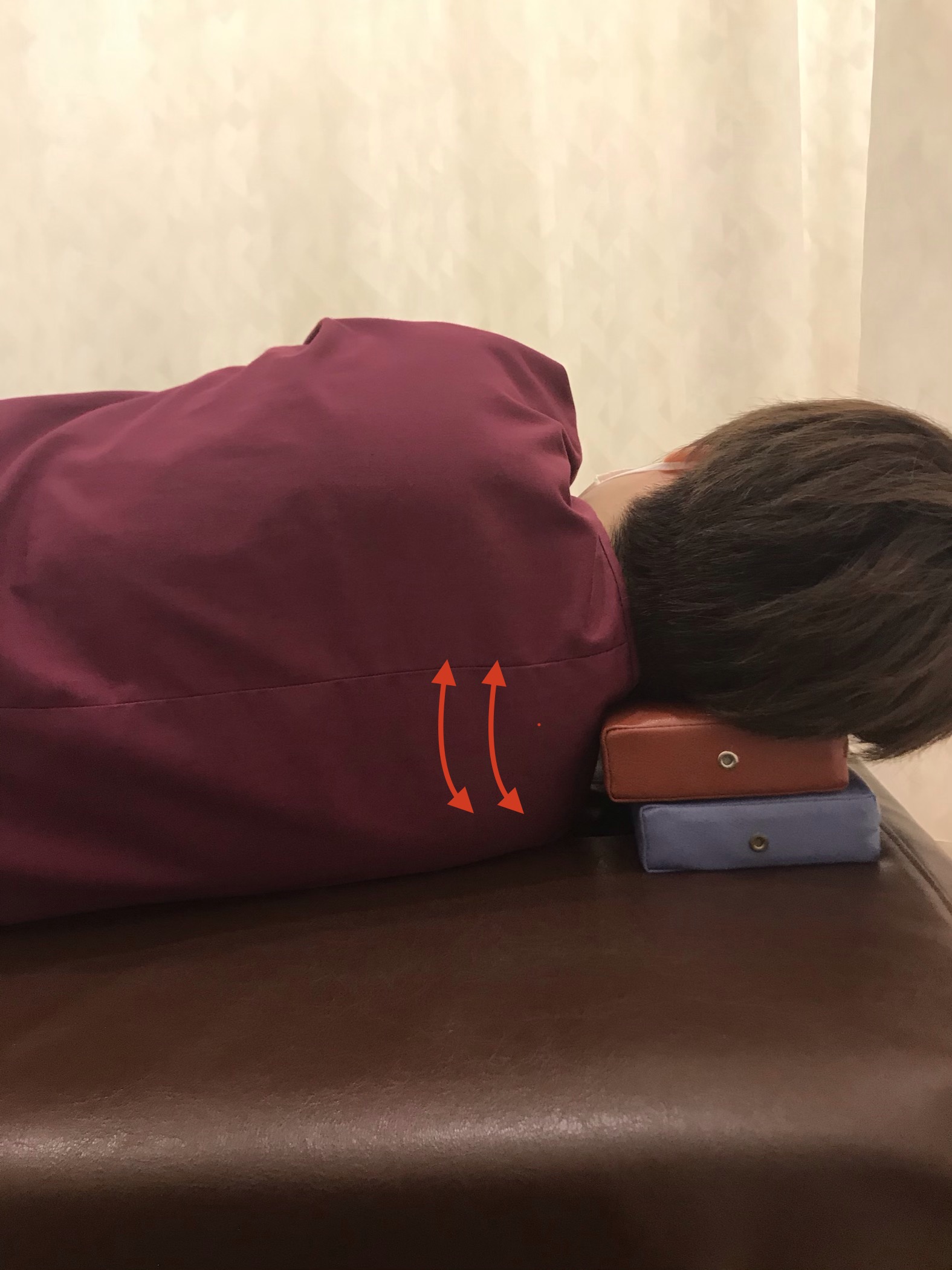

〇理想的な横向きの姿勢の特徴

・頸椎に過度な横方向への動きや、捻じるような力がはたらいていない状態

・顎を軽く引けている

・胸椎や腰椎に弯曲が生じず体幹の背骨がまっすぐになっている状態

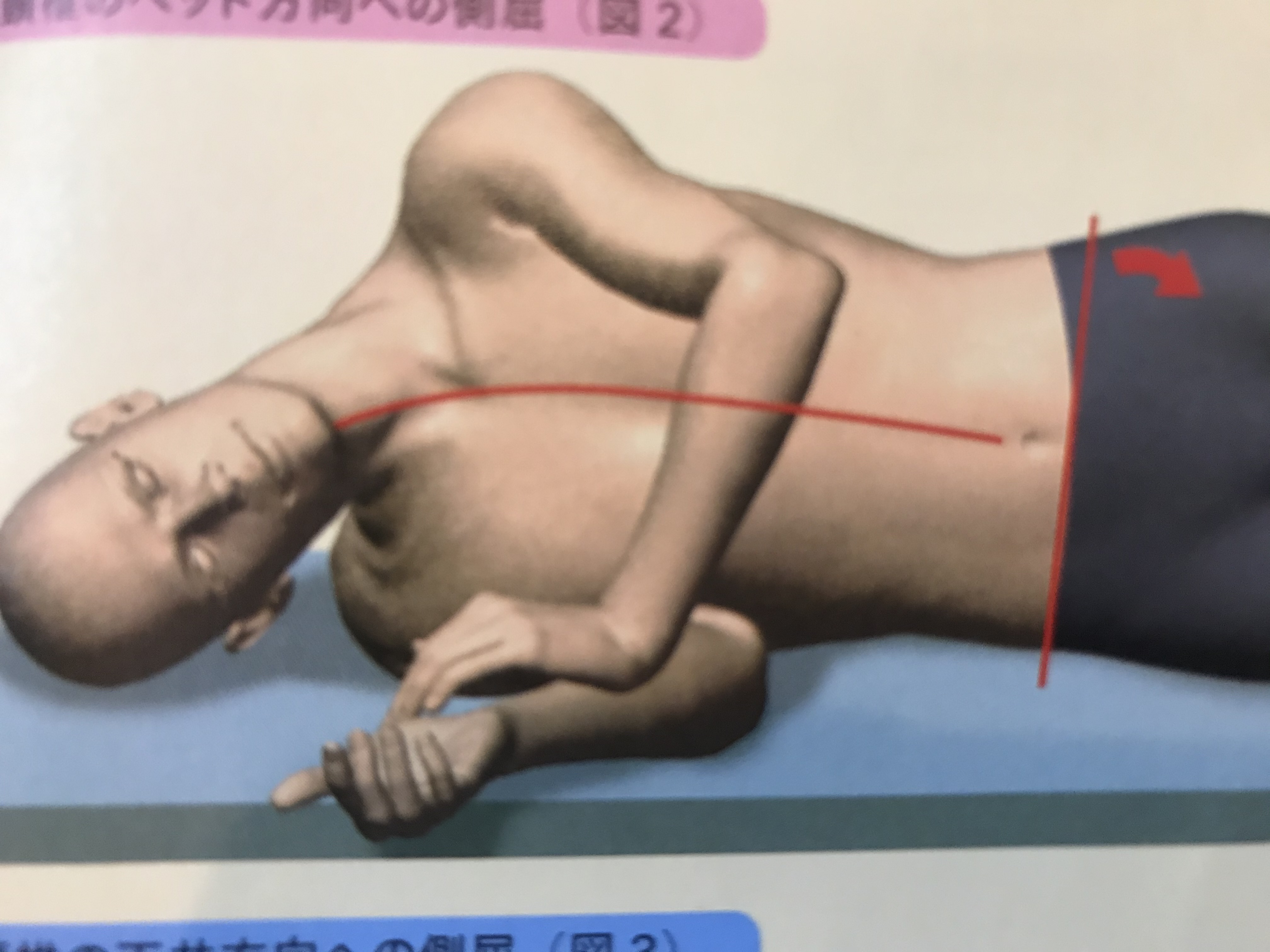

〇ダメな横向きの姿勢の特徴

・枕を使わない、または枕が低い

→枕が低いと首の位置がベッド側に大きく下がってしまいます。

すると、ベッド側でない方の首に大きくストレッチングの力が働いてしまいます。

一夜の間に持続的にストレッチングがかかってしまうことで首への負担が大きく増してしまいます。

首の位置が下がることで胸椎や腰椎までのラインをまっすぐにすることができなくなります。

・枕の位置が高い

→枕の位置が高いとベッド側の首に持続的なストレッチングが加わります。

下位の頸椎にも負担が加わりやすく、枕が高い場合首を捻じる傾向にあるので余計に負担がかかってしまいます。

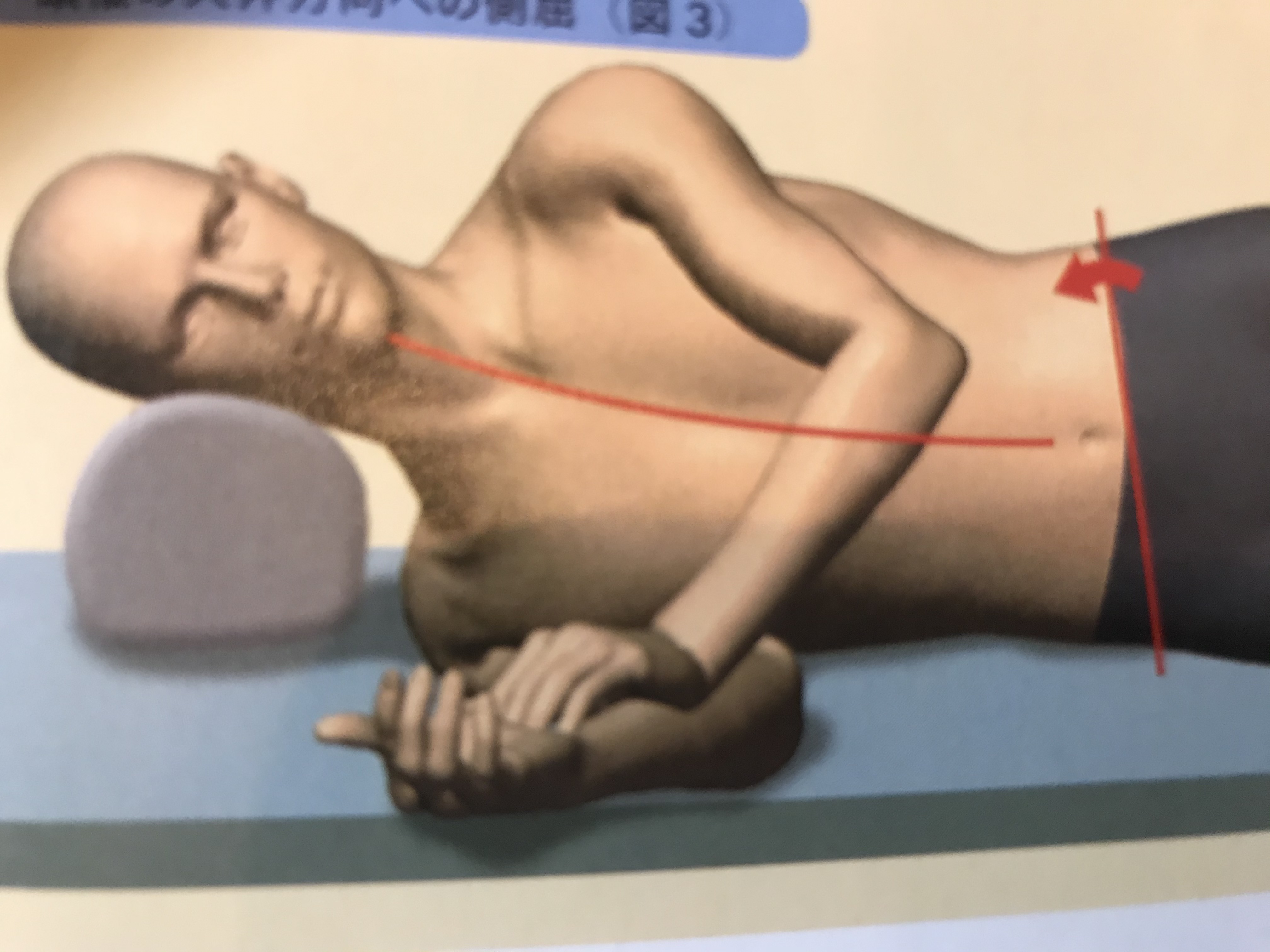

〇ダメな横向きは肩を痛める原因にもなり得る!?

正しく横向きの首の位置が確保されていない場合前述のとおり首に大きなストレスが加わるのは理解できましたでしょうか?

首は神経が密になっている場所です。肩や腕に伸びていく神経も首から出ています。

首に負担が加わることで神経の通りが悪くなり、筋肉が正常な収縮を行えなくなってしまいます。

また、肩を動かす際には上腕骨・肩甲骨・鎖骨・肋骨などの複数の骨が関連しています。

その中でも肩甲骨の動きが横向きによって悪影響を受けることがあります

〇横向きにて下にしている側の肩を痛める場合

右肩を下にして寝ているところを想像してみてください。

自分の上半身体重が右肩に加わるため肩に負担がかかります。

また、下にしている右側の肩甲骨に注目してみましょう。

背骨と肩甲骨の間が離れていく外力が働きます。そうすると背骨と肩甲骨を繋いでいる筋肉に持続的なストレッチングがかかります。

持続的に引き延ばされることで筋肉は固くなり、それによる肩甲骨の可動低下が肩により負担がかかる原因になります。

また、巻き肩の原因にもなりますので注意です。

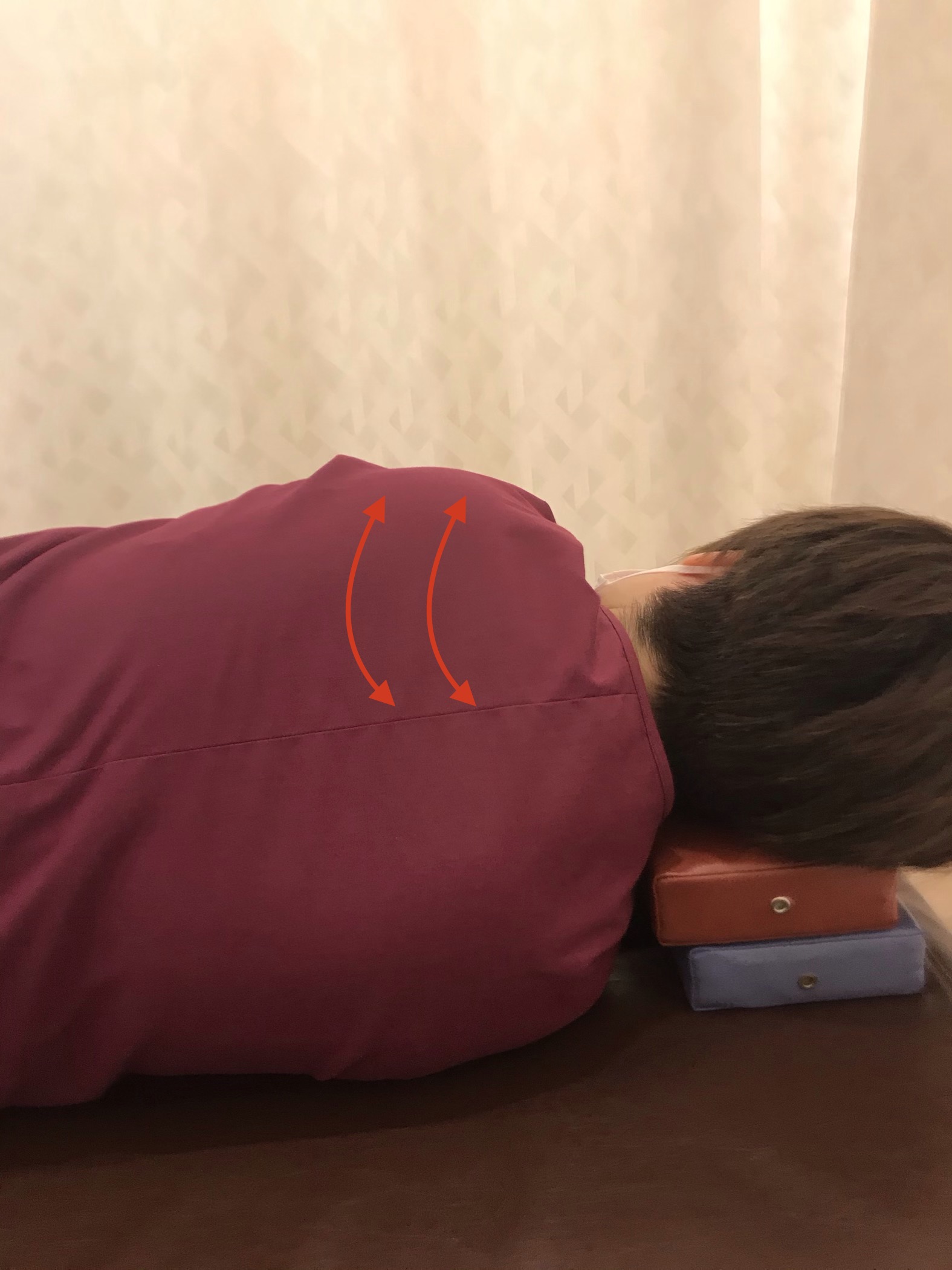

〇横向きにて上にしている側の肩を痛める場合

右側を下にして寝ているところを想像してみてください。

先ほどとは逆の左肩に注目しましょう。

今度は左肩が大きく前方に伸びて寝ているタイプの寝方です。

そうすると今度は左肩の肩甲骨と背骨が離れるような外力が働きます。

後は先ほどと同じ原理で持続的にストレッチングが加わることで可動が悪くなり肩を痛める原因になります。

〇まとめ

横向きの方は枕を適正な高さに、そして体の傾きに注意してください。

正常な寝方であれば肩への負担も低下しますよ!!

冒頭でお伝えしましたが、背骨の曲がり方が出ることにより首周りだけでなく腰の痛みの原因になることも考えられます。

(基本的に横向きは腰に優しいとされていますが・・・)

横向きで寝るのは仰向けで寝ることに比べ肩や首を痛めるリスクが高くなります。

上記のご説明の通り持続的に背中のストレッチングがかかっている方には、ストレッチではなく背中の筋肉トレーニングをお勧めします。

ストレッチのかかっている筋肉にはストレッチではなく、筋収縮を促しましょう!!←凄く大事!

以上の理由により僕は仰向けで寝ることを推奨します。

仰向けでの正しい首の角度は壁に対して気を付けの姿勢になった際の首がそのまま寝ている時の位置になるのが理想です。

枕は高すぎても低すぎてもいけません。

そして、現代ではストレートネックの方がとても多くなっています。

仕事の時間での姿勢が悪くなったり、スマホを見るために下を向くことが多くなると首が悪くなります。

せめて寝ている時にはあなたの首が休まるようにしてもらいたいと思います。

丸めたバスタオルを首の位置に入れて対応するのも良いです。

または当院で販売している、寝ているだけで首の筋肉を緩めてくれる枕があります。

首の緊張は噛みしめや自律神経系の不調にも大きく影響しますので「試してみたい」「興味がある」あなたにぜひお時間を取っていただきたいです。

お気軽にご連絡下さい(^^♪

2021.4.13

こんにちは!

リフレ鍼灸整骨院の大倉です!

今回はストレートネックついてお話しさせて頂きます。

【ストレートネックとは?】

本来であれば緩やかなアーチ状になっている首の頚椎のアーチが失われ、まっすぐな状態になってしまっていることを言います。

横から見ると、頭が肩よりも前に出た状態になっているのが特徴です。

またストレートネックはスマホの長時間操作で生じやすいことから、「スマホ首」と呼ばれることもあります。

ストレートネックを放置すると体に様々な不調をきたす恐れがあるため、できるだけ早い改善が必要です。

次にストレートネックになると何が問題になるか一緒に見ていきましょう!

![ストレートネック スマホ首 などのイラスト素材 [65660952] - PIXTA](https://t.pimg.jp/065/660/952/5/65660952.jpg)

【ストレートネックになると!?】

そもそもなぜ頚椎が前弯しなければいけないという疑問が出てきます。

理由としては、頭の重さの衝撃を緩和するためにあります!

成人の頭の重さは約5キロ、ボーリング玉程の重量を支えなければならず、頚椎(背骨)を湾曲させることによって上手く頭を支えることができます。

頚椎が真っ直ぐになりその役割が果たせなくなると、重い頭を支えるために首や肩の筋肉が使われ、首肩のこりや痛みなどの症状が出てくるのです。

もう少し細かくお伝えさせて頂きますと

頚椎、背骨の中は神経や血管が通っており、背骨のカーブが正常では無くなると神経や血管が圧迫され以下の症状が出てくることがあります。

・首肩こり

・頭痛

・寝違え

・手腕の痛みや痺れ

・ヘルニア

・冷え

・眼精疲労

・難聴

・耳鳴り

・ドライアイ

・めまい

・吐き気

・自律神経の乱れ

・顎関節症や食いしばり

などの症状が出てくるのです。

だからストレートネックは良くないのです。

次にストレートネックの原因についてお伝えしていきます!

【ストレートネックの原因】

一つ目が不良姿勢です。

例えば目が悪かったり疲れていると、スマホやパソコンを覗き込むように頭を前に出していたり、猫背が癖になっていたりする事が長時間続くことによってストレートネックになる可能性が高まります。

二つ目が枕です。

合わない枕を使っていると頚椎に負担が掛かってしまい、少しずつ頚椎のアーチが崩れてしまい、知らない間にストレートネックになる可能性が高まります。

当院では寝ているだけで頚椎のアーチを作ってくれる枕を取り扱いさせて頂いているので、枕でお悩みの方は是非試して頂きたいです!

三つ目が食事です。

実は食べ物も原因になります。

原因になる食べ物をいくつか挙げさせて頂くと

・添加物

・化学調味料

・小麦(グルテン)

・お酒

・糖質 など。

以上の物を摂取すると骨がズレてしまいストレートネックになる可能性が高まります。

コンビニの食べ物はほぼ全て添加物や化学調味料を使っているので食べすぎには注意ですね。

【セルフチェック法】

1.壁に背中をつけてまっすぐ立ちます。

2.かかとを壁にくっつけます。

3.背中を壁にくっつけます。

4.あごを少し引きます。

このとき、頭は壁にくっついていますか?

頭が壁にくっついていれば、理想的な姿勢が保てているといえます。

もしも壁から頭が離れているようだったら、『ストレートネック』の可能性があります。

ストレートネックを改善させるには、関わる筋肉のストレッチやトレーニング、姿勢の改善などいくつかありますが、頚椎だけではなく全体的な『骨格矯正』が改善速度が速いです。

今回はストレートネックについてお話しさせて頂きましたがいかがでしたか?

私も再度確認させて頂いてストレートネックの恐ろしさを改めて実感しました。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

☆当院では、その方の生活背景や癖など、

1人1人の不調の原因を見極めるように努めさせて頂いております。

・どこに行っても良くならない痛み

・施術してもすぐに痛みが戻ってしまう

1人1人の原因を見極めることによりこのようにお悩みの方に対しても喜んで頂いております。

品川駅にお勤めの方。

港南口にお住みの方。

天王洲アイルに用がある方。

どんな方でも構いませんので、気軽にお越しください。

当院は隔週で日曜日も診療しております。

気になる方はご連絡ください(^^)

2022.8.1

こんにちは!リフレ鍼灸整骨院の寺内です!

今回は首のアーチについてお話しさせて頂きます。

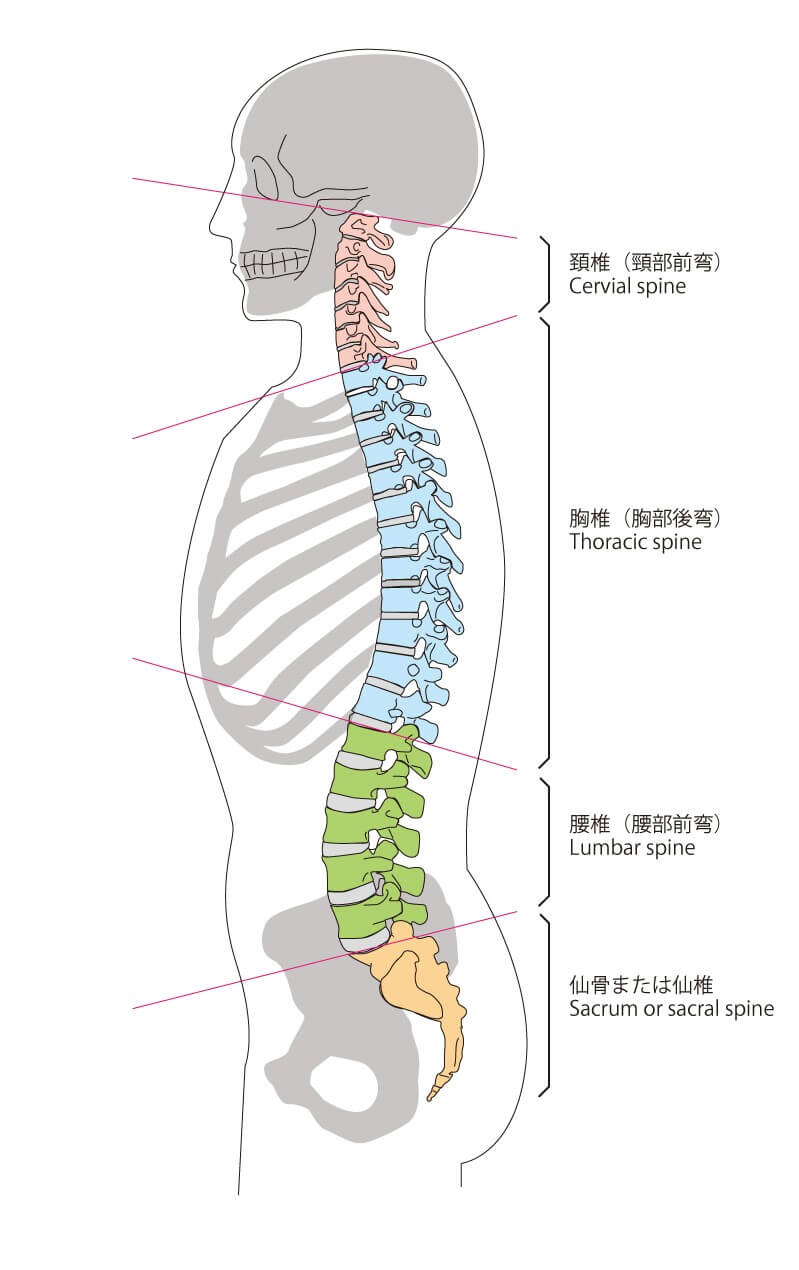

まず、人の身体には背骨がありますよね。その背骨は椎骨という骨が積み重なって出来ています。

それを上から順番に

頚椎 (首のあたり)

胸椎 (胸のあたり)

腰椎 (腰のあたり)

仙骨、尾骨 (お尻のあたり)

といった風に呼びます。

今回はその中でも頚椎のお話しをさせて頂きます!

頚椎は本来30〜40度前弯しています!前弯というのは前側にカーブを描いているということです。

それに伴って胸椎は後弯、腰椎は前弯というように人の背骨はS字のカーブを描いています!

この頚椎の前弯が無くなっている、または減少している状態を「ストレートネック」と言います。

では、ストレートネックになるとなにが問題なのでしょうか?

単に頚椎の前弯が無くなっただけでも身体にかかる負担は相当大きなものになります。

もともと頚椎の前弯がある理由としては、重たい頭部の衝撃を緩和するためにあります。

その役割が果たせなくなると、

重たい頭を支えるために首や肩の筋肉を使い支えようとします。

そうすることによって起こるのが、肩コリであったり、首のコリになります。

また、成人の頭の重さはボーリング玉程の重量と言われています。

首の負担がかかることは容易に想像ができますね。

それだけで収まればいいですが、

頚椎は椎骨の積み重ねとお伝えしました。その1つ1つの椎骨の間を神経であったり血管が通っています。

頚椎の前弯が無くなるとその神経や血管が圧迫され始めます。

そうすることにより、肩や首のコリが助長されたり、冷え、手のしびれ、頭痛やめまいといった様々な症状が出てきます。

気付かないうちにストレートネックになっている方も少なくありません。

では、どうしてストレートネックになるのでしょうか?

原因で一番多いのが姿勢不良です!

スマホやPCを使うことが多いこの世の中どうしてもうつむいた状態になりやすいです。

うつむいた状態で作業を続けると頚椎に負担がかかり知らない間にストレートネックになってしまっていることがあります。

他にも自分に合っていない枕の使用もストレートネックを誘発します!

合わない枕を使っていると、寝ている間に頚椎に負担がかかってしまいます。

そうすることの積み重ねで首のアーチが崩れ少しずつ骨がズレていきます。

これも気づかない間にストレートネックになってしまいます。

このように日常生活の中でストレートネックになってします。

そうならないためにも日々のメンテナンスが重要になってきます!

品川駅港南口にあるリフレ鍼灸整骨院では、首のアーチの調整や、お身体に合った枕の販売もさせて頂いております!

気になる方は是非ご相談ください!

2019.7.27

肩こりは現代社会で多くの人が直面する健康問題の一つです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、ストレスなど、日常の生活習慣が原因で肩こりが悩みの種となっています。しかし、肩こりを緩和し、予防するために、我々の食事習慣が果たす役割は広く知られていません。この記事では、肩こり解消の鍵が食事にあることを探求し、肩こりに効く食べ物や食事のポイントについて詳しく紹介します。正しい食事療法を通じて、肩こりから解放され、快適な日常生活を手に入れましょう。

肩こりは、現代社会で多くの人が直面する健康問題の一つです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、ストレスなど、さまざまな要因が肩こりを引き起こします。肩こりの主な原因として以下の点が挙げられます。

肩こりに関連するもう一つの要因は、食事です。食事は体の健康に大きな影響を与えるため、肩こりの緩和や予防に食事に注意を払うことは重要です。

食事が肩こりに影響を与える主な要因は以下の通りです。

次の部分では、肩こりを緩和するための食事の改善策について詳しく説明します。

肩こりの緩和に効果的な食材の中には、ビタミンやミネラルを豊富に含むものがあります。これらの栄養素は筋肉の健康や緊張の緩和に寄与します。

マグネシウムは筋肉の収縮と弛緩に関与する重要なミネラルです。ほうれん草、アーモンド、バナナ、アボカドなど、マグネシウムを豊富に含む食品を摂取することで、筋肉の緊張を和らげるのに役立ちます。

ビタミンDは骨と筋肉の健康に不可欠な栄養素です。魚(サーモンやマグロ)、卵、キノコに含まれており、十分なビタミンDを摂取することで筋肉の調子を整えることができます。

カルシウムは筋肉の収縮に関与し、骨の健康をサポートします。牛乳、ヨーグルト、チーズ、豆腐などのカルシウムを豊富に含む食品を摂取することで、筋肉の健康を維持できます。

肩こりを緩和するためには、良好な血行が不可欠です。血行を促進し、筋肉に酸素と栄養を供給する食材は以下の通りです。

ニンニクには血管を拡張させ、血流を改善する作用があります。料理にニンニクを取り入れることで、肩こりの症状を緩和する可能性があります。

ショウガは血行促進の効果があり、炎症を抑制することもできます。ショウガを生姜紅茶や料理に加えることで、血行を改善し、肩こりを和らげることができます。

キウイフルーツにはビタミンCが豊富に含まれており、血管の健康をサポートし、血行を良くする助けになります。日常の食事にキウイフルーツを取り入れましょう。

これらの食材を食事に組み込むことで、肩こりの緩和に役立つかもしれません。

肩こりは現代の生活においてよく見られる問題であり、その原因はさまざまです。しかし、食事に関する適切な知識と習慣を身につけることで、肩こりの緩和や予防に効果的なアプローチができます。以下にまとめます。

食事は肩こりに影響を与える重要な要素であり、日常の食生活の改善を通じて肩こりの緩和や予防に貢献できます。健康的な食事習慣を身につけ、バランスの取れた食事を心がけることで、肩こりから解放され、快適な生活を送ることができるでしょう。

最後に、個々の健康状態に合わせて食事プランを検討し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。そして、健康的な食事と運動を組み合わせ、肩こりを克服し、健康な体と心を維持しましょう。

※当院では、一人の患者様にしっかりと時間をいただき体の変化に自信を持っています。そのため、よくある整骨院のような大幅割引を行っておりません。お体の悩みに本気で改善に取り組みたい方は是非ご連絡ください。

「整体に行った直後は楽になったのに、すぐにまた痛くなってしまう」こんなお悩みはないでしょうか?筋肉の「張り」、「コリ」をほぐすだけの整体やマッサージでは一時的には楽になるものの、すぐに元に戻ってしまいます。では、どうしたらよいのでしょうか?

身体の痛みやコリの原因は多くの場合、骨格の歪みから来ています。この歪みを解決しないと、すぐに筋肉のコリや張りが元に戻ってしまうのです。当院の整体、マッサージ施術は骨格の歪みに注目し、皮膚や表層の筋肉だけではなく、骨格に働きかけることで、人が本来もっている“自然回復力”を高め、根本からの改善を目指しています。様々な視点から症状を捉え、原因を見極め、継続した整体施術を行うことで、早期回復が期待できます。

2023.10.21

こんにちは!!リフレ鍼灸整骨院の藤田です!!

本日は自社製造の枕についてお話していこうと思います!!

この枕の大きな特徴

・首の筋肉が寝ているだけで緩む

→それによる睡眠の質の改善

・3タイプの中から一番合ったものを選べる

・一つ一つが手作り

・簡単に洗濯ができる

昨今オーダーメイド枕という言葉はなじみ深いかと思いますが、骨のズレにより歪んでしまった首に合わせた枕はお体にとって良いものとは言えません。

私たちの骨格矯正を行った後の首の状態もオーダーメイド枕によってなかなか安定しないケースもあります。

当院で扱っているこの枕は、幾度も高さ、角度、材質とのバランスから計算と試作を繰り返してようやく完成したものです!

先ほど書いた特徴を一つ一つご説明いたします!

・寝ているだけで首の筋肉が緩む

解剖学的に人の身体を横から見たときに背骨が前後に湾曲してS字になっていることはご存知かと思います。首も湾曲している状態が本来あるべき状態なのですが、この本来あるべき状態になっていない方がとても多いです。

今はスマートフォンといえば誰もが持っているものですよね。実はスマートフォンを見るために下を向くことが長くなることで、湾曲はどんどん失われていきます。

デスクワークで目線より下のパソコンを長く見る環境が続いても湾曲は失われていきます。

現代社会で利便性は増した分体には悪い習慣が増えてしまったということになります。

ですが!!

1日の24時間のうち起きている時間は3分の2の16時間ほどです!

そして残った3分の1は睡眠の時間です!

活動時間に比べて短いですが、横になっている状態で8時間寝ているだけで首が良くなるとしたらどうでしょうか??

首は神経などが密集しているため人の体の中でもかなり重要な場所です。

脳に血液を送るためにも首の動脈が必要ですし、上半身の筋肉に繋がるのはほとんどが首からの神経です。

そのため首の筋肉の緊張は睡眠の質の低下やいびき、頭痛や上半身の痺れなどにも大きく繋がります。

それだけでなく首は副交感神経と呼ばれる自律神経に大きく関与しています。

副交感神経はリラックスに関与する神経です。

例えば、睡眠や食事中などです。

一息つくときには副交感神経が働いていますが、首の筋肉の緊張で副交感神経が上手く働かない場合リラックスができない状態なので寝ても疲れが取れにくいです。

自分は大丈夫と思われる方でも本当は身体からのSOSが出ていることもありますので注意が必要です。

上質な睡眠と共に日々のストレスを軽減してみませんか!?!?

・3タイプの中から一番合ったものを選べる

ハイアーチタイプ、レギュラーアーチタイプ、ビッグレギュラータイプがあります。

3タイプそれぞれがこだわりの枕なのですが、寝る際の感覚などが若干異なるためその場で一番合っている枕を確認してからオススメしています!

念のため注意が必要な部分としては、3タイプの中からの寝心地は当院のベッドを使用して確認しています。そのためご自宅の寝具が柔らかすぎる場合には自宅で寝る際の感覚が少しだけ異なる可能性があります。基本的に体に対する効果は変化は致しませんのでご安心ください。

・一つ一つが手作り

枕の形が少しでも変わらないように一つ一つ手作りで枕を作っています。

先ほどもお話ししましたが、材質や角度や高さ、そして重さなどが全て均一です。

不良品は存在しません!ご安心ください!!

・簡単に洗濯ができる

中に入っているスポンジ部分は洗濯不可能の為、濡れタオルで表面を拭いて日蔭干しをお願いします。

スポンジ部分を覆っている部分は洗濯可能になります。

洗濯後しっかり乾燥させてから使用してください!乾燥前に使用してしまうと、枕の高さを調節している部分に変形が生じてしまいます。ご注意ください。

お手入れが他の枕よりも簡単にできるところも魅力の一つです!!

最後まで読んでいただきありがとうございます!

興味がある方はいつでもリフレ鍼灸整骨院までご連絡ください!!

2019.12.21

10月が訪れ、秋の涼しい風が心地よく感じられる季節となりました。しかしながら、この時期に気をつけなければならないことがあります。風邪や肩こりが、涼しい風と共に訪れるのです。これらの症状が予防できる方法や対処法について、今回の記事で詳しく探究してみましょう。意外な関連性があることを発見するかもしれません。

10月になると、気温の変化や湿度の増加などの要因により、風邪やインフルエンザのウイルスが周囲に広まり始めます。この時期に私たちはよく風邪の初期症状として鼻水や咳、喉の痛みを感じることがありますが、実は肩こりもその兆候の一つとして挙げられることがあります。肩こりは風邪の初期段階で起こる免疫系の反応の一部として現れることがあるのです。免疫系がウイルスに対抗しようと働き始めると、体は緊張状態になり、その結果肩こりが引き起こされることがあります。

風邪と肩こりの関連性は、単なる身体的な症状だけでなく、生体の内部で起こる複雑な生理学的プロセスにも根ざしています。風邪ウイルスと闘うために、免疫系は炎症反応を引き起こし、体内の特定の領域に局所的なストレスを生じさせます。これにより、筋肉が緊張し、血流が制限されることがあります。その結果、肩や首の周りの筋肉が硬直し、肩こりの症状が強まることがあります。このような肩こりは、免疫系が活性化された際の自然な生理学的反応として現れることがあります。

肩こりの主な原因の一つは、長時間同じ姿勢を続けたり、身体的な過労による筋肉の緊張です。特に寒くなる10月には、寒さから身体が硬くなり、筋肉が緊張しやすくなります。これに加えて、風邪ウイルスとの戦いによる免疫系の活性化によって、筋肉は緊張しやすくなります。緊張した筋肉は血流を妨げることがあり、血行不良が起こると肩こりが悪化することがあります。

肩こりは身体的な要因だけでなく、精神的な要因によっても引き起こされることがあります。ストレスや精神的な疲労は、筋肉の緊張を引き起こし、血行を悪化させることがあります。特に季節の変わり目は、気温や湿度の変化により体調が崩しやすくなります。このような季節の変化は、身体が適応しようとする際にストレスを感じることがあり、その結果肩こりが悪化することがあります。さらに、風邪ウイルスとの戦いによる身体への負担もストレスを増大させ、肩こりを悪化させる要因となります。

肩こりを予防および緩和するためには、定期的なストレッチが重要です。肩、首、背中の筋肉を柔軟に保つためには、肩甲骨を動かす運動や首の周りを回す運動などが効果的です。これにより、血流が改善され、筋肉の緊張が緩和されます。また、デスクワーク中には適度な休憩を挟み、姿勢を正しい位置に保つことも重要です。

肩こりを予防するためには、身体を温めることも大切です。特に10月の寒さからくる筋肉の硬直を緩和するためには、温かい飲み物を摂取したり、軽く温めたタオルで肩や首を包むなどの対策が有効です。さらに、適切な厚着や保温対策を行うことで、筋肉の緊張を和らげることができます。

葛根湯は、古くから伝わる漢方薬で、体を温め、風邪や肩こりの症状を和らげる効果があります。この漢方薬は、体の表面の血流を促進し、体温を上げることで、筋肉の緊張を緩和する効果が期待されます。葛根湯は漢方薬局や一部のドラッグストアで手に入れることができ、専門家の指導のもとで適切に使用することが重要です。

このような対処法を取り入れることで、10月の風邪と肩こりに対処することができます。

10月になると、気温の変化や湿度の増加などの要因により、風邪やインフルエンザのウイルスが身近に存在します。この時期には、風邪の初期症状として肩こりが現れることがあり、これは免疫系の活性化による自然な反応の一つとして考えられます。

また、肩こりは筋肉の疲労や血行不良、ストレスなどの要因によっても引き起こされます。特に10月の季節の変わり目は、体調を崩しやすくなるため、これらの要因が相まって肩こりが悪化する可能性があります。

こうした肩こりを予防・緩和するためには、定期的なストレッチや適切な温存、そして漢方薬の活用が有効です。特に葛根湯は、体を温めて血流を改善し、肩こりを和らげる効果が期待できます。

これらの対処法を継続的に取り入れることで、10月の風邪と肩こりに対処し、健康な秋を過ごすことができます。ただし、症状が長期化する場合や重度の痛みがある場合は、医師に相談することが重要です。

身体の健康を維持するために、日々の予防とケアを怠らず、適度な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけましょう。

また、肩こりや体調不良でお悩みの方は、Refre整骨院にご相談ください。プロのスタッフが丁寧に対応し、あなたの健康をサポートいたします。ぜひ一度、ご来院ください。

2023.10.28

皆さんこんにちは!!リフレ鍼灸整骨院の藤田です!!

今日は腕の筋肉についてのお話をしていこうと思います!!

今回僕がお話する筋肉は、腕橈骨筋と呼ばれる筋肉です!あまり聞き馴染みのない筋肉だとは思いますが、知っておくと良い筋肉ですのでこのブログを見てざっくりとでいいので「腕橈骨筋」という筋肉を理解して頂けたらと思います!!

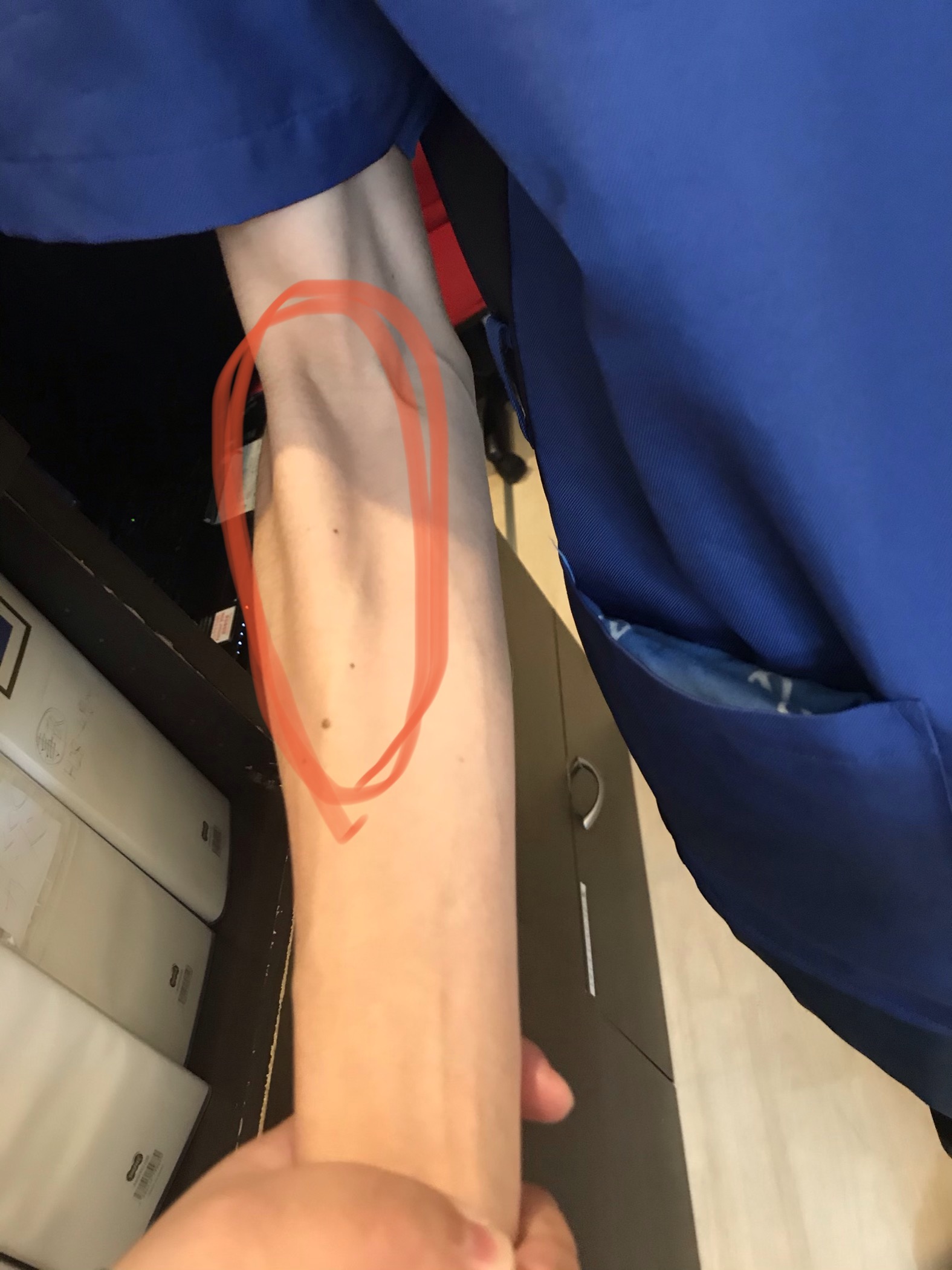

腕橈骨筋はこの筋肉です!

筋肉の図の方では青色になっている部分が腕橈骨筋に該当します!

ビールジョッキを持つときに働く筋肉なので、俗にBeer Muscle(ビールマッスル)ともいわれます(笑)

上腕から前腕部を通り、手首の方まで伸びている筋肉になります!

腕橈骨筋というものを理解する為に、肘を動かしている際の橈骨の動きを理解する必要があります!

肘関節を回内といって、手のひらを上から下に持っていく時の動きの時に、橈骨が大活躍をします!むしろほとんど橈骨しか動きません!

この回内という運動を行う際には橈骨に滑り運動が働くことでスムーズな肘の動きとなります。

補足として回内運動はコークスクリューブローを打つ際の腕の運動になります!はじめの一歩に登場する伊達英二というキャラクターの必殺パンチです!(笑)

肘関節回内運動・橈骨の滑り運動についての関係性は理解できましたか?

ではこの回内運動に対して腕橈骨筋が及ぼす影響とは!?

先ほど見て頂いた通り腕橈骨筋は肘の外側を通っています。

その際に、回内を行う際の橈骨の動きを腕橈骨筋が壁となって動きを阻害してしまう事があります。

また、腕橈骨筋自体が小さく固まってしまう事や歪んでしまう事によって、肘の外反角度が増加してしまいます。

肘の外反角度が増加してしまうと、常に肘が曲がっている状態が長時間続いてしまう為、上腕二頭筋という上腕の力こぶの筋肉が常に収縮状態になることで固くなってしまいます。

上腕二頭筋は肩の動きに深く関与している為、上腕二頭筋が固くなってしまうと、肩を上げる際や、肩を外側に開く動き(外旋)の際に上腕二頭筋自体に甚大な負荷がかかってしまうと肩の痛みに繋がっていきます。

まとめ・・・腕橈骨筋が固くなる→橈骨の回内の動きに制限がかかる→肘の外反角度が増加する→上腕二頭筋が固くなる→肩の動きが悪くなるといったメカニズムで肩の痛みに腕橈骨筋が関係しています!

手や肘を多く使うお仕事をされている方で肘の外反角度が増加している方は、腕橈骨筋を緩めることで、上腕二頭筋や肩を悪くしてしまうリスクを減らしていきましょう!!

腕橈骨筋を緩めるポイントは以下の部分です!

緩めるポイントを指で押さえつつ、回内運動などをしても効果的です!!

生活習慣などに起因して硬くなることが多い筋肉なので、継続して続けていくことが重要です!!

腕橈骨筋が100%肩の痛みの原因として関係するわけではないですが、手や肘を多く使っていてなおかつ、肘の外反角度が大きいかも・・・と思ったら腕橈骨筋のセルフケアを続けていきましょう!!

ご不明点などありましたらリフレ鍼灸整骨院までご連絡ください!!

2020.3.14

現代社会において、多忙な日常やストレスは私たちの健康を脅かしています。疲労感や集中力の低下、不定愁訴など、様々な不快感が私たちの日常生活に潜んでいます。中には、その原因が見過ごされがちな病気によるものかもしれません。この記事では、私たちの健康に深刻な影響を与える「かくれ貧血」という状態について探っていきます。貧血と一見関係がなさそうな症状が、実はこの身体の異常から生じていることを知ることは、私たちの健康意識を高める大きな一歩となるでしょう。

貧血は、一般的に鉄分不足が原因で赤血球の数が減少し、体内の酸素輸送能力が低下する状態を指します。鉄はヘモグロビンの主要な構成要素であり、酸素を体中に運ぶ役割を果たしています。したがって、十分な鉄分がないと、酸素が全身に適切に供給されなくなり、疲労感や集中力の低下などの症状が現れることがあります。

貧血の一般的な原因は、鉄分の摂取不足や鉄分の吸収障害、出血、あるいは赤血球の破壊増加などが考えられます。特定の食事療法、妊娠、生理、または慢性疾患なども貧血の原因となる可能性があります。貧血の症状には、疲労感、息切れ、めまい、頭痛、皮膚の褪色などが含まれます。これらの症状は生活の質に大きな影響を与えることがあります。

一方、「かくれ貧血」とは、明らかな症状が現れないままに鉄分不足が続く状態を指します。この状態では、一般的な貧血の症状が明確に現れないため、個人が自身の状態に気づくことが難しい場合があります。しかし、かくれ貧血は身体にさまざまな影響を与え、例えば集中力の低下や疲労感といった日常生活において支障をきたす可能性があります。そのため、鉄分摂取の意識を高めることは重要です。

貧血が引き起こす症状は非常に多岐にわたります。その中には、肩こりや体のだるさといった不定愁訴が含まれることがあります。酸素が体に適切に供給されないため、筋肉の緊張や疲労感が生じ、肩こりや全身のだるさが現れることがあります。また、血流が減少することで、手足の冷えや血行不良も起こる可能性があります。これらの症状は日常生活において快適さや生産性に悪影響を及ぼすことがあります。

肩こりや体のだるさは、日常的なストレスや姿勢の悪さ、筋肉の過労など、様々な要因によって引き起こされることがあります。しかし、貧血によって酸素供給が不足することで筋肉が適切に機能せず、その結果として肩こりや体のだるさが生じることもあります。このような症状が頻繁に現れる場合は、貧血の可能性も十分に考慮する必要があります。

貧血は、うつ病やイライラといった精神的な症状の原因となる可能性もあります。酸素不足によって脳が適切に機能せず、気分の低下やイライラなどの症状が引き起こされることがあります。そのため、うつ病やイライラといった精神的な健康状態に悩む人々は、貧血がその原因の一つである可能性を考慮することが重要です。しばしば見落とされがちな貧血ですが、その影響は身体だけでなく精神的な健康にも及ぶことがあるため、早めの対処が必要です。

貧血の診断には、血液検査が最も一般的に使用されます。主な検査項目にはヘモグロビン値や赤血球数、ヘマトクリット値などが含まれます。これらの値が基準値よりも低い場合、貧血が疑われます。さらに、フェリチン値なども検査され、鉄分の貯蔵量を把握することができます。正確な診断を行うためには、医師の指導のもとで適切な検査が行われることが重要です。

フェリチンは、体内の鉄分の貯蔵量を示すタンパク質です。血液検査において、フェリチン値が低い場合は鉄分の貯蔵量が不十分であることを示します。この値は、貧血の原因を特定する上で重要な指標の一つとなります。フェリチン値の正常範囲は人によって異なるため、医師との相談を通じて個々の適切なレベルを把握することが重要です。

貧血の治療方法には、鉄剤の服用や栄養バランスの取れた食事が含まれます。鉄剤は、鉄分の不足を補うために処方されますが、医師の指導に基づいて使用することが重要です。また、肉類、豆類、緑黄色野菜などの鉄分が豊富な食品をバランスよく摂取することも貧血の改善に役立ちます。特にビタミンCを豊富に含む食品との組み合わせは、鉄分の吸収を助ける効果があります。貧血の治療は個人に合わせたアプローチが必要であり、医師との定期的な相談を行うことが重要です。

「かくれ貧血」は、身体の異常な疲労感や集中力の低下、肩こりや体のだるさ、さらにはうつ病やイライラといった精神的な症状を引き起こす可能性があります。貧血の正確な診断には、血液検査によるヘモグロビン値やフェリチン値の測定が重要です。診断が確定した場合、鉄剤の服用や栄養バランスの取れた食事摂取が貧血の改善に役立ちます。

貧血は症状が不明瞭なため、日常的な不快感や疲労感に悩む人々にとって、見過ごされがちな疾患です。しかし、貧血が生活の質や健康に与える影響は決して小さくありません。早期の対処と適切な治療は、日々の生活を快適に過ごすために欠かせない要素となります。身体と心のバランスを保つためにも、定期的な健康チェックと医師との相談を心がけましょう。

私たちのクリニックでは、皆様の健康と快適な生活をサポートするために、様々な治療プログラムを提供しています。貧血の症状でお悩みの方、または日常生活での疲労や不調を感じている方は、是非一度ご来店ください。専門のスタッフが丁寧にカウンセリングを行い、最適な治療プランをご提案いたします。お身体の不調を改善し、より快適な日々を送るために、私たちが全力でサポートいたします。ご予約お待ちしております。

2023.10.29