ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

皆さんこんにちは!!リフレ鍼灸整骨院の藤田です!

今回は筋肉について少し深掘りした話をしていこうと思います!

筋肉は人の身体の動きや生きていくために必要不可欠な存在です。

呼吸や心臓の鼓動なども筋肉によって行われています。ここまではご存知の方も多いと思います。

なので、今回は筋肉の負荷や疲労による痛みがどのようにして起きていくのかを深掘りしていこうと思います!

筋肉が硬くなるメカニズム

①筋肉に過負荷や過疲労がかかってくると、筋肉からアセチルコリンという神経伝達物質が過剰に出されます。

そのため、筋肉に持続的な縮む力(以下、収縮力)がかかります。

※筋肉の収縮の際には必ずアセチルコリンが出されます。この場合は過剰にアセチルコリンが出ることが問題となります。

②持続的な収縮力が加わり、等尺性収縮運動という筋肉の運動により、筋肉の中の血管が圧縮されます。

※等尺性収縮運動・・・筋肉の長さが変わらないまま力を入れ続ける運動

ex)腕相撲など自分の力を入れている方向とは逆の均衡する力の働きがある場合の運動

④血管が圧縮されることで、筋肉の中の酸素の割合が減っていきます。酸素の割合が減ってしまうと、筋肉内のエネルギー(ATP、ADP、クレアチンリン酸)が無くなっていきます。基本的にエネルギーがないと筋肉は動くことができません。

ガソリンの無い車が走らなくなることを想像して頂ければと思います。

⑤結果、筋肉はエネルギー危機に陥ってしまいます。

エネルギー危機に陥ることで過敏性物質(内因性発痛物質)が筋肉の細胞外に出されます。

それにより痛みを感じる神経線維や自律神経が刺激され、痛みが出てきます。

以上が筋肉の痛みが出る仕組みです!!ご理解頂けましたか?

簡単にまとめると、

筋肉の収縮を促す物質が過剰に出る

↓

筋肉が過剰に収縮を続ける

↓

血管が圧迫されて、酸素が回らなくなる

↓

酸素が無くなるとエネルギーの合成ができないので、筋肉を動かすために必要なエネルギーが不足する

↓

過敏性物質の筋肉外への放出

↓

痛みが出る といった流れになります!

これにより、筋肉は短縮(短くなること)してしまうと言われています。短縮してしまうと普段通りの力を発揮するのも難しくなります。

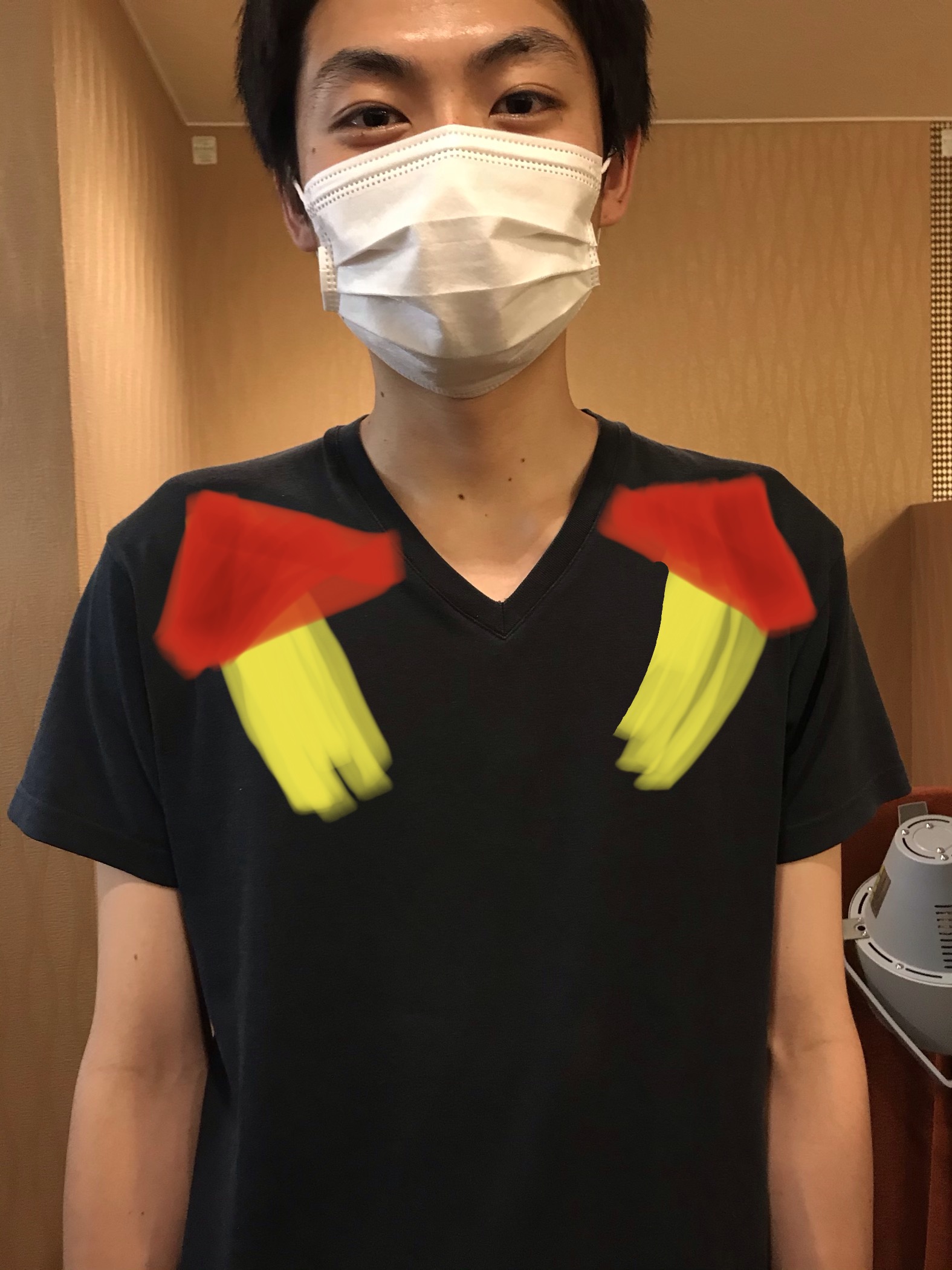

短縮しやすい筋肉を画像と共にざっくりとまとめていきます!

↑※赤色の筋肉・・・上に向く際に力の入る頚部の伸筋と肩甲挙筋、黄色の筋肉・・・僧帽筋

↑※赤色の筋肉・・・鎖骨部に付着する大胸筋、黄色の筋肉・・・小胸筋

↑※赤い筋肉・・・腸腰筋、黄色の筋肉・・・内転筋群

↑※赤い筋・・・脊柱起立筋、黄色い筋肉・・・ハムストリングス、青い筋肉・・・下腿三頭筋

短縮した筋肉にはストレッチや温熱療法(体を温めること)が必要となります!

そのため最後に効果的なストレッチ方法をお伝えします!!

筋肉には引き伸ばした際に、その筋肉を保護するために自らの筋肉を弛緩するような機能が備わっています!!

20秒~30秒ほど伸ばし続けると筋肉が徐々に伸びていきます。その状態からさらに30秒ほど伸ばし続けると、徐々に伸びてきた筋肉を長時間維持しやすくなります!!

短縮してしまい痛みが出ている筋肉に対して行うストレッチに関しては、1分間伸ばし続けることが重要になります。

皆さんがいつもしているストレッチを筋肉の仕組みを考えて効率化させるために、1分間同じ筋肉を伸ばし続けていきましょう!!

ただし!一つ注意点があります!

あまりにも長期にわたり伸び続けられている筋肉にはストレッチングは有効ではありません。

例を挙げると、寝る際に何年も右肩を下にして寝られている方が居て、その方が右の肩甲骨の内側の痛みを訴えているとしましょう。

その場合、右肩を下にして寝ることで背中の筋肉が伸びすぎてしまい、それによる筋力の低下で痛みが出ていることが考えられます。

長期間の不良姿勢などで筋肉が引き伸ばされ続けている場合は筋力が低下していくことが考えられるので筋力強化のトレーニングをしていきましょう!

また、怪我をした直後などに痛みながらも無理をしてストレッチングはしないでください。いったん強い痛みが落ち着いてから自分でケアをしていきましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました!!

コロナによる在宅期間などで体の不調が出てしまった方も多くいると思います。

自分の体を自分で守れるようにコロナに負けない健康な体を作っていきましょう!!

今回はストレッチングや筋肉の痛む仕組みについてまとめましたが、筋肉だけではなく当院の骨格の矯正を併用していくとより早く痛みが取れていきます!

品川駅にお勤めの方や港南口にお住みの方、天王洲アイルに用がある方などどんな方でも構いませんので、気軽にお越しください!

当院は、日曜祝日も診療しています!

気になる方はご連絡ください(^^)

2020.6.12

皆さんこんにちは!

リフレ鍼灸整骨院の藤田です!

今回は不良姿勢による筋肉の痛みがなぜ起きるのか?痛みが起こった際に摂るべき栄養素についてまとめていきます!!

皆さんも身に覚えはありませんか?姿勢が悪くて痛みが出ることは何となく皆さんの中でイメージができると思います。

姿勢が悪くなってしまうと筋肉が無理に引っ張られたり、過剰に収縮するようになってしまいます。

そうなると、筋肉が硬くなっていきます。

今回の内容で重要な筋肉の性質を挙げます

筋肉に持続的な牽引が加わると筋肉内で虚血がおこり、過剰に収縮してエネルギー要求量が増大しますが、牽引のせいで血流が悪くなるためエネルギーが枯渇していきます。

エネルギーが枯渇すると、過敏性物質というストレス物質のようなものが筋細胞の外側に放出されていきます。

その際に痛みを司る神経をストレス物質が攻撃して痛みが発生していきます。

流れを整理すると、

①姿勢不良で筋肉に持続的な牽引

↓

②エネルギー欲しい!しかし、牽引によって血流が悪くてエネルギーが届かない!

↓

③エネルギー無くてやる気が出ない・・・(ストレス物質放出)

↓

④ストレス物質が神経を攻撃して痛みが出現

といった流れになります。

筋肉は何でもストレッチをした方が良いわけでは無いという事を覚えてください!

不良姿勢が続くと牽引がかかることで痛みが出てくることがあるため、そのような筋肉に対してのストレッチはタブーです。

姿勢不良が気になっていてなおかつ次のような筋肉に痛みがある方は注意です!

ストレッチではなく、筋肉トレーニングによるエクササイズを行いましょう!!

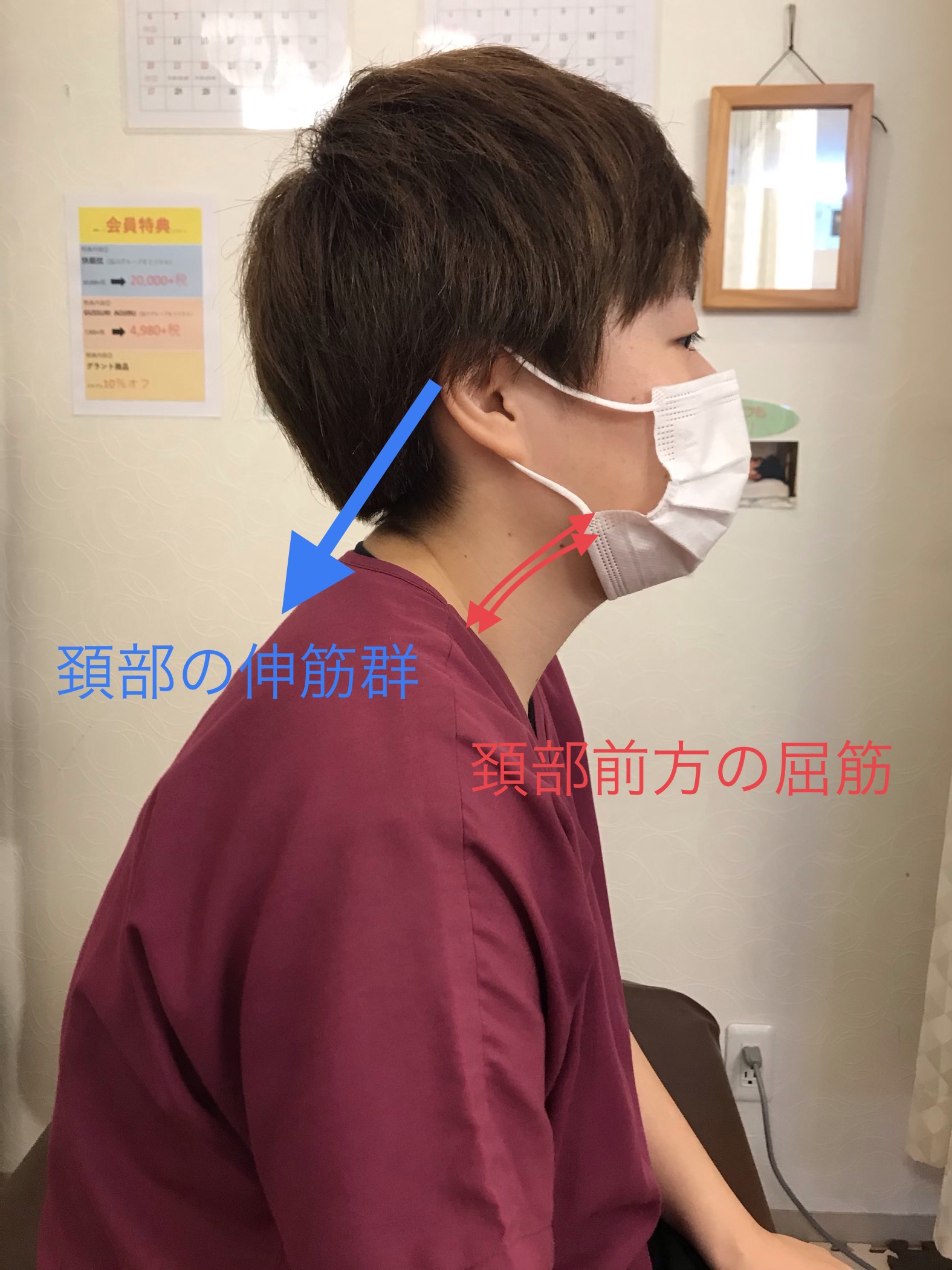

赤文字と黄色い文字が引き伸ばされているエクササイズが必要な筋肉

青文字と緑の文字が引き伸ばす原因を作っている筋肉 ※原因の筋肉に対してはストレッチが重要です

〇頚部前方の屈筋群(深層にある筋肉)

→頚部伸筋による影響

〇広背筋

→僧帽筋上部繊維、肩甲挙筋による影響

〇僧帽筋中部・下部繊維

→大胸筋による影響

〇菱形筋

→小胸筋による影響

怪我をした際には適切な栄養素を摂ることが大切です!

人の身体は普段食事をしているものの栄養を吸収して作られているので、栄養が足りないと怪我の治りが遅かったりもします。

年齢が・・・という方もいらっしゃいますが、以下の栄養素を摂るようにして頂ければ今よりも確実に治りは良くなります!!

・細胞の成長と発達

・骨の修復

・免疫機能

ビタミンAが豊富な食材

・サツマイモ

・ニンジン

・ほうれん草

・赤ピーマン

・筋の回復において正常な代謝に関係する

ビタミンB6が豊富な食材

・ジャガイモ(皮付き)

・シーフード

・アボガド

・筋力、柔軟性に必要なコラーゲンの形成

・腱や靭帯の修復

・骨の強化を助ける

ビタミンCが豊富な食材

・柑橘系の果物

・イチゴ

・キャベツ

・トマト

・ブロッコリー

・炎症の回復

オメガ3脂肪酸が豊富な食材

・脂ののった魚

・亜麻仁油

・エゴマ油

・炎症の回復

・正常な免疫反応

亜鉛が豊富な食材

・エンドウ豆などの豆類

・ミルク

・ほうれん草

・シーフード

ここまでご購読頂きありがとうございます!!

不良姿勢の矯正や、お怪我の痛みをなくすためのご相談も受け付けております!!

品川駅にお勤めの方。

港南口にお住みの方。

天王洲アイルに用がある方。

お身体の状態で気になることがある方は気軽にお越しください!

当院は、日曜祝日も診療しています!

ご連絡お待ちしております!!

2020.9.11

皆さんこんにちは!!リフレ鍼灸整骨院の藤田です!!

今回はストレッチについてお話をしていこうと思います!

最近はコロナウィルスによる在宅勤務の増加や緊急事態宣言などに伴う外出自粛で運動不足を訴えられている方が増えています。

実は会社までの通勤も運動にはなっていたと考えている方も少なくはないのではないでしょうか??

今回は運動不足で体が固まっているあなたに是非読んでいただきたい内容になっています!

〇ストレッチの効果とは

・筋肉の緊張緩和

日々過ごしている中で筋肉が固くなっていくことがあります。

筋肉は固くなることで筋肉の内圧が高まります。内圧が高まるとその筋肉の局所的な酸素の欠乏(酸欠)が生じることでストレス物質が発生していきます。

そのストレス物質が感覚をつかさどる神経に触れることで痛みを出すことがあります。

ストレッチをすることで筋肉の緊張を緩和して血流を促すことでストレス物質は溜まりにくくなるのでぜひ実践しましょう!

・リラックス効果

ストレッチをすることでリラックスをする神経が優位になります。

運動不足などで緊張状態にある体に対してリラックスを促す神経を優位にさせることはとても重要です。

※注意

ここでいうリラックス効果のあるストレッチは静止した状態でゆっくり筋肉を伸ばしていくストレッチになります。

リラックス効果は高まりますが、これを運動前に行ってしまうと活動するための神経との切り替わりが難しくなり怪我の原因になるので避けましょう。

運動前はラジオ体操などの動きながら行うストレッチがおすすめです!!

〇効果的なストレッチ方法

普段ストレッチをされている方は何秒くらいストレッチをすればいいか気にされたことはありますか?

固い場所ほど5秒くらい伸ばして、よしOKとなっていませんか??

僕のおすすめは60秒ストレッチです!!

痛みが出ない範囲、気持ちいいぐらいの場所で止めて、その状態で60秒ストレッチをかけるというものです!!

ストレッチは無理をすると痛めてしまうこともありますが、痛みの出ない気持ちいいくらいの範囲で止めると怪我のリスクも下がります。

何よりストレッチ効果が高まるのでぜひ実践してください!!!!!!!

〇なぜ60秒ストレッチが効果的なのか

それは・・・

「筋肉の性質を利用しているからです!」

筋肉の中には筋肉に傷がつかないように筋肉の長さを見張っている繊維があります。

その繊維があることによって、筋肉は伸ばされるときは固くなって千切れることなくコントロールをされています。

この筋肉の長さを検知している繊維は30秒ほど伸ばし続けていくと徐々に固さが取れ始めていきます。

つまり、30秒から緩み始めるため60秒行うことで十分なストレッチが可能になるのです!!

〇在宅が増えたことによって固くなるため、伸ばしてほしい筋肉

ハムストリングスです!

この名前聞いたことありますよね?太ももの裏側の筋肉です。

在宅が増えるとなんでこの筋肉が固くなるか説明していきます!

・会社のデスクに比べて働く環境が整っていないため姿勢が悪くなってしまう

↓

・骨盤が後傾している状態になってしまう

↓

・骨盤が後傾するとハムストリングスの緊張が強くなることを避けるため膝が曲がってしまう

↓

・膝が曲がった状態が継続されることでハムストリングスの緊張が増してくる

といった流れになります!

いつまで続くかもわからない在宅勤務なのでついつい働かれている環境を疎かにしてしまうと思います。

可能であれば座椅子などを用いて骨盤が後傾することを防ぎましょう!!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ストレッチ、ぜひ実践してくださいね!!

2021.3.14

こんにちは!

リフレ鍼灸整骨院の藤田です!

今回は反り腰についてまとめました!

慢性的な腰痛やギックリ腰の方でも反り腰の方が多いので、腰に悩みがあるあなたにぜひ見てもらいたい内容になっています!

〇そもそも反り腰って何?

反り腰とは、腰の背骨である腰椎の湾曲が通常よりも強くなり、腰がのけぞっている状態になっていることを指します。

のけぞった状態になることで、腰の筋肉は押しつぶされている状態になります。

そのため、筋肉の動きが正常に行われず、負担がかかってしまいます。

〇反り腰の確認方法

壁に背中をつけて気を付けの姿勢を取ります。

その際に自分の腰と壁の間に握りこぶしが入るようであれば反り腰傾向です。

別の方法として、枕類を使わず仰向けの状態で、自分の腰とベッドの隙間に手のひらが入るようであれば反り腰傾向です。

〇反り腰になる原因とは

・体重増加

→体重増加に伴いお腹周りの脂肪などが増えます。

すると体のバランスが前側にずれていき、その際に身体を真っすぐ保とうと腰がのけ反ることで反り腰になります。

・腹筋の筋力低下

→腹筋の筋力が低下することで、背筋が優位の身体の状態になります。

背筋が収縮することで反り腰になります。

・ハイヒール

→つま先が上がるハイヒールを履くと、身体が前重心になります。

前重心のバランスを安定させるために、腰がのけ反り上半身を後ろに保とうとします。

そして、反り腰になります。

・妊娠、出産

→妊娠、出産をされた時に胎児の重さで身体が前重心になります。

前重心のバランスを保とうして反り腰になります。

また、骨盤底筋や深部の腹筋にもダメージが入るため、より反り腰の傾向が強くなります。

注意が必要です。

〇反り腰によって起こるお悩み

・ポッコリお腹

→反り腰になるとお腹を突き出したような状態になるため、お腹がぽこっと出ているように見えます。

・仰向けでの腰の痛み

→反り腰の方は仰向けで寝た際に腰に力が入りやすいです。

その為、力が入り続け筋肉にストレスが加わることで痛みが誘発されます。

・朝起きた時の腰の痛み

→上とほとんど同じ理由です。

仰向けなどで持続的に力が入ることで、朝に痛みが出ることが多くなります。

また、睡眠時は血流循環が低下するため、朝に身体が固まりやすいのも痛みの原因になります。

〇反り腰の改善方法

・殿筋の強化運動

①

1.仰向けに寝て両膝を立てます

2.体が一直線になるようにお尻の力を使って体を持ち上げます

3.負荷を上げたい場合は片足でこの運動を行ってください(その際支えていない方の足の膝から先は突き出すように伸ばすようにしてください)

4.お尻を地面につけると力が抜けてしまうので、地面にお尻を付けないように10回程行います

②

1.うつ伏せに寝てお腹の位置にタオルを敷きます

2.膝は曲げないように股関節から足を上にあげるように力を入れます

3.左右ともにあげられるところまで15回程行います

このトレーニングはお腹にタオルを入れることで反っている腰を正常な位置に戻して行うトレーニングです。

正常な位置で筋収縮を行うことで反り腰の改善に繋がるのでお勧めです。

・腹筋の強化

1.仰向けで腹式呼吸を行います(息を吸うときにお腹を膨らませて、吐くときにお腹をへこませます)

2.息を吐き切ってお腹がへこんだ状態をキープします

3.お腹はへこませたまま浅い呼吸を繰り返し行います

4.1分を目標に辛ければ30秒程へこませた状態での呼吸を続けましょう

ドローインと言って腹横筋を鍛えるトレーニングになります。

腹横筋は天然のコルセットとも呼ばれる筋肉で腰の安定性を高める為の筋肉です。

普段から意識して使うことは難しいので、トレーニングでしっかり鍛えていきましょう!!

特に出産後のママさんにはお勧めのトレーニングです!

〇最後に

ここまで読んでいただきありがとうございます!

当院の骨格矯正を行うことでこれらの運動を行いやすくすることや、腰痛の緩和をすることが可能です!

来て頂いた患者様のお身体に合わせて別のトレーニングや、トレーニングする際に意識して頂きたい場所などをお伝えしています!

腰痛を無くしたいあなた

腰痛を予防したいあなた

気軽にご連絡下さいね(^^)/

2021.7.9

登山は大自然との一体感を味わいながら、心身の健康を促進する素晴らしいアクティビティです。しかし、その中で膝痛に悩まされることがあります。本記事では、登山による膝痛の原因から、整骨院での治療法、予防策、そして一般的な誤解までを解説します。膝痛に苦しむ登山者の方々にとって、正しい知識とアクションを提供し、安全で快適な登山体験を支援することを目的としています。

登山は素晴らしい冒険と健康促進の手段である一方で、膝痛の原因となることがあります。特に長時間のハイキングや急峻な山道を歩くことは、膝にさまざまな負担をかけることが知られています。

登山中、膝にかかる負担は複雑であり、正確なメカニズムを理解することが重要です。急峻な斜面や不安定な地面での歩行は、膝関節に負担をかけ、筋肉や靭帯にストレスを与える可能性があります。このような状況では、膝関節が正確な姿勢を維持することが難しくなり、結果として痛みや不快感が発生することがあります。

登山は様々な要因により、特有の膝痛を引き起こすことがあります。例えば、急峻な下り坂では膝に大きな圧力がかかり、長時間歩くことで膝の関節面や軟骨が摩耗しやすくなります。さらに、適切な装備やテクニックの不足は、膝に余分な負担をかけ、慢性的な膝痛の原因となり得ます。

登山によって引き起こされる膝痛は、適切な治療とアプローチが重要です。整骨院では、登山者の膝痛に焦点を当て、専門的な治療法やアドバイスを提供しています。

整骨院では、登山者向けに特化した膝痛治療法が用意されています。これには、以下のようなアプローチが含まれます。 運動療法: 登山者の動きに合わせた特別なエクササイズやストレッチを通じて、膝関節周辺の筋力を向上させ、安定性を向上させます。 姿勢の改善: 正しい歩行や登山の姿勢のトレーニングを通じて、膝への負担を最小限に抑え、正確な姿勢を保つためのサポートを提供します。 マッサージ療法: 筋肉や靭帯の緊張を和らげ、血行を促進することで、炎症や痛みの軽減を図ります。

整骨院では、患者に適した個別の施術を行います。これには次のような施術が含まれます。 関節調整: 膝関節や周辺の関節を調整し、正確な動きを取り戻す手法を用います。 電気療法: 超音波療法や電気刺激を用いて、膝の痛みを和らげ、治癒を促進します。 冷却療法: 炎症を抑えるために冷却療法が行われることがあります。 整骨院でのこれらのアプローチは、登山者が健康な状態で活動を続けるために重要な要素です。次のセクションでは、予防法に焦点を当ててみましょう。

登山者は膝痛から身を守るために、事前の予防策を講じることが重要です。適切なウォーミングアップや注意深いストレッチ、そして登山中の膝への負担を最小限に抑える方法が鍵となります。

登山前に行うべきウォーミングアップとストレッチは、膝への負担を軽減し、柔軟性を向上させます。 有酸素運動: 軽いジョギングや階段昇りなどの有酸素運動で全身を温めます。 膝関節周りのストレッチ: 膝周りの筋肉や靭帯を伸ばすことで、登山時の動きに備えます。 膝の軽いマッサージ: 血行を促進し、膝関節周辺の筋肉をほぐします。

登山中に膝への負担を軽減するためには、以下のポイントに留意することが大切です。 適切な装備の使用: 正しい靴や登山杖の選択は、足や膝にかかる負担を減少させるのに役立ちます。 正しい歩行技術: 適切な歩行技術を身につけ、特に下り坂では急がずに慎重に歩くことが膝への負担を軽減します。 適度な休憩: 長時間の登山では、定期的な休憩を挟むことで膝に休息を与え、疲労を軽減します。 これらの予防策を実践することで、登山者は膝痛から守られ、より安全にアクティビティを楽しむことができます。

登山者の中には、膝痛に関する誤解が広まっていることがあります。これらの誤解を解消し、正しい知識と対応策を理解することが重要です。

1. 「膝痛は避けられないものだと思っている」 登山者の中には、膝痛が不可避のものだと考えている人がいますが、実際には正しい予防策や適切なケアを行うことで、膝痛を大幅に軽減できる場合があります。 2. 「膝痛は若い人には関係ない」 年齢に関係なく、登山やハイキングによって膝に負担がかかり、痛みが発生することがあります。若い世代でも予防意識を持つことが重要です。 3. 「膝痛は自己流で治療できる」 膝痛は専門的な治療が必要な場合があります。自己流の対処法では根本的な改善が難しいことがあります。

1. 「予防が重要」 正しい予防策を講じることが、膝痛を未然に防ぐ重要な手段です。適切なウォーミングアップ、ストレッチ、装備の使用などが予防に効果的です。 2. 「早期の症状には注意を払う」 膝に痛みや不快感を感じた場合、早期に整骨院や専門医を受診し、適切な治療を受けることが大切です。放置せずに対処することで慢性化を防ぎます。 3. 「個別のケースに応じたアプローチが必要」 膝痛の原因や症状は個人によって異なります。整骨院では個別のケースに合わせた専門的なアプローチが提供されるため、正確な診断と治療が期待できます。 これらの正しい知識と対応策を知ることで、登山者は膝痛に対する誤解を解消し、より安心してアクティビティを楽しむことができます。

登山は素晴らしい冒険と健康促進の手段でありながら、膝痛の原因となることがあります。この記事では、登山による膝痛の原因、治療と整骨院でのアプローチ、予防策、そして誤解に焦点を当てました。 整骨院での治療では、登山者向けに特化したアプローチが行われ、運動療法や施術を通じて膝痛の改善が図られます。予防策としては、登山前の適切なウォーミングアップやストレッチ、登山中の正しい歩行技術などが挙げられます。 また、一般的な誤解についても解説し、正しい知識と対応策が重要であることを強調しました。膝痛に悩む登山者は、早期の対応と個別の治療を受けることで、安全かつ快適な登山体験を享受できるでしょう。 登山者は自身の健康に注意を払いつつ、専門家のアドバイスや治療を受けることで、長く続けられる登山ライフを楽しむことができます。安全な冒険と健康な登山を目指して、正しい知識とケアを大切にしましょう。

2024.4.12

年齢を重ねると共に、多くの人が経験する膝の痛み。特に50代以降になると、膝の不調を訴える人が増えてきます。しかし、膝の痛みは単なる老化現象と諦めるには早すぎます。このブログでは、膝の痛みを引き起こす一般的な原因と、それに対する効果的な対処法、さらには専門的な治療法について解説します。日常生活における膝の痛みに悩む50代以降の方々に向けて、より良い生活の質を取り戻すためのガイドを提供します。

膝の痛みは50代以降の方々にとって一般的な悩みの一つです。これは、加齢、運動不足、または過去の怪我など、さまざまな原因により引き起こされます。ここでは、50代以降に多く見られる膝の痛みの原因をいくつか紹介します。

変形性膝関節症は、膝の関節軟骨が摩耗し、次第に薄くなっていく状態を指します。これは年齢と共に自然に起こる現象ですが、過体重や過去の膝の怪我が原因で加速することがあります。膝の痛み、腫れ、可動域の減少が主な症状です。

半月板は、膝関節内のクッションの役割を果たすC字型の軟骨です。運動中の急な方向転換や重い物を持ち上げる際に損傷することがあります。年齢と共に半月板が弱くなり、小さな衝撃でも損傷しやすくなります。症状には、膝の痛み、腫れ、動かしにくさがあります。

関節リウマチは自己免疫疾患の一種で、関節に慢性的な炎症を引き起こします。この炎症は膝を含む体の複数の関節に影響を及ぼし、痛み、腫れ、そして関節の変形を引き起こすことがあります。関節リウマチは年齢に関係なく発症する可能性がありますが、50代以降に診断されることも少なくありません。

ベーカー嚢腫は、膝の後ろに液体が溜まって腫れる状態を指します。これは通常、膝の関節や軟骨に既存の問題がある場合に発生します。症状には、腫れ、痛み、膝の曲げ伸ばしの困難が含まれます。

痛風は尿酸の結晶が関節に溜まることで起こる炎症性の疾患です。膝を含む任意の関節に発生する可能性がありますが、通常は足の親指の関節に最も一般的に見られます。症状には、激しい痛み、赤み、腫れがあります。痛風は食生活や遺伝的要因が関係していることが多いです。 これらの原因は、膝の痛みを引き起こす多くの可能性のうちのほんのいくつかに過ぎません。適切な診断と治療は、症状の原因を特定し、最良の治療計画を立てるために役立ちます。

膝の痛みは日常生活に大きな支障をきたすことがあります。特に歩行時の痛みは、自立した生活を送る上で大きな障害となることも。ここでは、膝が痛くて歩けない時の基本的な対処法をいくつか紹介します。

膝の痛みは大きく分けて慢性的な痛みと急性期の痛みに分類されます。慢性的な痛みの場合、温めることで血流が促進され、痛みの緩和が期待できます。一方、急性期の痛み、特に怪我直後などは、冷やすことで炎症を抑え、腫れや痛みを和らげることができます。どちらの方法も、15〜20分程度を目安に行い、肌に直接冷温パックを当てないよう注意が必要です。

膝周りの筋肉が硬くなると、膝への負担が増え、痛みの原因となることがあります。自宅で簡単にできる軽いマッサージで、筋肉をほぐし血行を改善することで、痛みの軽減が期待できます。ただし、痛みを強く感じる部分への過度な圧は避け、優しく筋肉をほぐすようにしましょう。

膝を安定させ、痛みを軽減するためにサポーターや膝当ての使用が効果的です。サポーターは膝への負担を分散し、関節の動きをサポートすることで、歩行時の痛みを和らげることができます。ただし、サイズが合わないサポーターを使用すると、かえって膝への負担が増えることがあるため、適切なサイズ選びが重要です。また、長時間の使用は避け、日中の活動時のみの使用に留めることが推奨されます。 これらの対処法は、膝の痛みを一時的に和らげるための方法です。痛みが持続する場合は、専門の医療機関での診察を受けることが最も重要です。医師の診断に基づいた適切な治療を受けることが、痛みの根本的な解決に繋がります。

膝の痛みが慢性化している場合や、日常生活に大きな支障をきたす場合は、医療機関での専門的な治療が必要になります。以下に、膝の痛みに対する一般的な治療法を紹介します。

薬物療法は、膝の痛みや炎症を和らげるための最も一般的な治療方法の一つです。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や鎮痛剤がよく処方されます。これらの薬は、痛みや腫れを効果的に軽減することができますが、長期間の使用は副作用のリスクを伴うため、医師の指導のもとで使用することが重要です。

関節内注射療法は、薬剤を直接膝関節内に注入する方法です。コルチコステロイド注射は、強力な抗炎症作用があり、急激な痛みの緩和に効果的です。また、ヒアルロン酸注射は、関節の潤滑を改善し、動きをスムーズにする効果があります。これらの治療は、効果が直接的かつ迅速に現れることが多いですが、効果の持続期間や回数には限りがあるため、総合的な治療計画の一環として検討されます。

運動療法は、膝の機能を改善し、痛みを軽減するための重要な治療法です。専門の理学療法士が指導するストレッチや筋力トレーニングは、膝周りの筋肉を強化し、関節の安定性を高めます。定期的な運動療法は、膝の負担を減らし、痛みの予防にも繋がります。

膝の痛みが重度で、他の治療法で改善が見られない場合は、手術治療が検討されることがあります。半月板修復や人工関節置換術など、患者の状態や痛みの原因に応じた手術が選択されます。手術は根本的な解決を目指す治療法ですが、リスクやリハビリテーションの必要性もあるため、医師と十分な相談のもとで決定されます。 これらの治療法は、膝の痛みの原因や患者の状態によって適切なものが選択されます。痛みが改善しない場合は、早めに医療機関を受診し、専門医の診断と治療を受けることが重要です。

50代以降に見られる膝の痛みは、多くの原因によって引き起こされる一般的な問題です。原因としては、変形性膝関節症、半月板損傷、関節リウマチ、ベーカー嚢腫、痛風などが挙げられます。これらの症状に対する対処法として、慢性的な痛みには温め、急性の痛みには冷やし、マッサージで筋肉をほぐし血行を改善し、サポーターを使用して膝をサポートする方法があります。 さらに、膝の痛みが持続する場合は、薬物療法、関節内注射療法、運動療法、そして必要に応じて手術治療など、様々な医療の介入を検討する必要があります。これらの治療法は、患者の状態や痛みの原因に応じて選択され、専門医との相談のもとで進められます。 膝の痛みに対処する上で最も重要なことは、早期に適切な診断を受け、個々の状況に合った治療計画を立てることです。痛みや不便を感じたら、我慢せずに医療機関を受診し、専門家の助言に従って適切な対応をとることが、快適な日常生活を取り戻すための第一歩となります。

2024.4.18

「肉離れ」という言葉を聞いただけで、多くのスポーツ選手やアクティブなライフスタイルを送る人々は身構えるかもしれません。この一見単純な怪我は、適切なケアがなければ長期間にわたり日常生活に支障をきたすこともあります。しかし、正しい知識と対策を身につけることで、肉離れの回復を促進し、将来的な再発を防ぐことが可能です。本ブログでは、肉離れの基本知識から全治期間、効果的な治療法、そして再発防止策まで、あなたが知るべき全てを網羅的に解説します。健康な体を取り戻し、再び日常生活やスポーツを楽しむための第一歩を、ここから始めましょう。

肉離れとは、筋肉の繊維が部分的または完全に断裂する怪我を指します。運動中や急な動きで発生しやすく、特にランニングやジャンプなどの激しい活動を行う際に起こりがちです。このような怪我は、ただの筋肉痛と混同されがちですが、その治療と回復には特別な注意が必要です。

肉離れは、主に筋肉の過剰なストレッチや力のかかり過ぎによって発生します。筋肉繊維が損傷すると、痛み、腫れ、筋力の低下、または患部の動きの制限が生じることがあります。適切な治療を行わないと、回復が遅れたり、再発のリスクが高まったりする可能性があるため、早期の対処が重要です。 肉離れは医学的には筋挫傷とも呼ばれ、主に3つのグレードに分類されます。グレード1は軽度で、わずかな筋繊維の損傷が見られます。グレード2は中等度で、より多くの筋繊維が損傷し、痛みや腫れが顕著になります。グレード3は重度で、筋繊維が完全に断裂しており、非常に強い痛みと機能の喪失が生じます。

肉離れの全治期間は、損傷の程度によって大きく異なります。グレード1の軽度の場合は数日から2週間程度で回復することが一般的です。適切な休息とアイシング、圧迫、挙上などの対処が行われることが多いです。 グレード2の中等度の肉離れでは、全治に数週間から数ヶ月かかることもあります。この段階では、物理療法や特定のリハビリテーションプログラムが必要になることが多いです。 グレード3の重度の場合は、完全な回復には数ヶ月から1年以上かかることもあります。時には手術が必要になることもあり、その後のリハビリテーションはより長期間にわたることが予想されます。 このように、肉離れの全治期間は損傷の重度に強く依存しますが、個人の体質や治療への反応によっても変動があり得ます。そのため、専門家の診断と指導の下で、個別に適した治療計画を立てることが重要です。

肉離れの治療は、早期回復を促し、将来の怪我のリスクを減らすために重要です。初期対応からリハビリテーションに至るまで、段階的かつ体系的なアプローチが求められます。

肉離れを負った直後の対応は、回復過程において極めて重要です。怪我をした直後に適切な処置を行うことで、痛みの軽減、腫れの抑制、回復時間の短縮に繋がります。この初期段階で推奨されるのが、RICE処置(Rest=安静、Ice=冷却、Compression=圧迫、Elevation=挙上)です。 Rest(安静): 損傷した筋肉を休ませることで、さらなる損傷を防ぎます。 Ice(冷却): 損傷部位を冷やすことで、炎症や腫れを抑え、痛みを軽減します。 Compression(圧迫): 圧迫包帯を使用して腫れを最小限に抑えます。 Elevation(挙上): 損傷部位を心臓より高い位置に保つことで、腫れや痛みの軽減に効果的です。 これらの処置は、怪我の直後から48時間以内に特に効果的であり、早期の回復に不可欠です。

肉離れの回復過程では、リハビリテーションが重要な役割を果たします。リハビリの目的は、損傷した筋肉の機能を回復させることと、将来的な再発を防ぐことにあります。 リハビリプロセスは、通常、以下の段階で進められます: 1.急性期のリハビリ: 痛みと腫れの管理が中心で、緩やかなストレッチや筋肉を保護するための軽い運動が行われます。 2.回復期のリハビリ: 筋力を徐々に回復させるための運動が導入され、柔軟性と筋力の向上に焦点を当てます。 3.機能回復期のリハビリ: 実際のスポーツや日常生活での動作を模倣したトレーニングを行い、筋肉の耐久力を高め、機能を完全に回復させます。 リハビリは個々の状態や進捗に合わせてカスタマイズされるべきであり、専門家の監督のもとで行われることが望ましいです。無理をせず、段階的に負荷を増やしていくことが、肉離れからの効果的かつ安全な回復には不可欠です。

肉離れを経験した後は、再発を防ぐための適切なケアとトレーニングが非常に重要です。適切な予防策を講じることで、筋肉の健康を維持し、同様の怪我のリスクを減らすことができます。

肉離れから回復した後の日常生活においては、次のような点に注意を払うことが重要です: 適切なウォームアップ: 任意の運動を始める前には、十分なウォームアップを行って筋肉を適切に準備させましょう。 姿勢の改善: 長時間同じ姿勢を続けることは筋肉に負担をかけるため、定期的に姿勢を変えることが重要です。 適切な栄養摂取: 筋肉の健康を維持するためには、バランスの取れた食事が欠かせません。特に、タンパク質やビタミン、ミネラルの摂取に注意しましょう。 十分な休息: トレーニングと同じくらい重要なのが休息です。適切な休息を取ることで、筋肉は回復し、強化されます。

再発防止のためには、効果的なストレッチと筋トレが不可欠です。以下の方法を取り入れることで、筋肉の柔軟性と強度を高め、再発のリスクを低減できます: ストレッチ: 日常的にストレッチを行うことで筋肉の柔軟性を保ち、怪我のリスクを減らすことができます。特に、運動前後のストレッチは筋肉の準備と回復に役立ちます。 筋トレ: 筋力トレーニングを定期的に行うことで、筋肉や腱の強度が向上します。特に、負傷した筋肉と同じ筋群や関連する筋群をターゲットにしたトレーニングが効果的です。 段階的な強度増加: トレーニングの強度は徐々に増やすことが重要です。急激な強度の増加は筋肉に過度なストレスを与え、怪我のリスクを高めます。 これらのケアとトレーニング方法を継続することで、肉離れの再発を防ぎながら、より健康で強い筋肉を維持することが可能になります。

肉離れの全治期間中は、適切な栄養と休息が回復を大きく左右します。これらの要素は体の自然な治癒力をサポートし、より早く、より効果的に回復するために不可欠です。

H3:回復を助ける食事 回復を助けるための食事は、筋肉修復と強化、さらには全体的な体の回復に必要な栄養素を提供することが重要です。特に注目したい栄養素は以下の通りです: タンパク質: 筋肉修復にはタンパク質が不可欠です。鶏肉、魚、豆腐、レンズ豆などのタンパク質源を積極的に取り入れましょう。 ビタミンとミネラル: ビタミンCはコラーゲンの合成を助け、傷ついた筋肉の修復に役立ちます。また、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルも筋肉機能と骨の健康に重要です。 抗酸化物質: ベリー類や緑黄色野菜に含まれる抗酸化物質は、体の回復プロセスをサポートし、炎症を減らすのに役立ちます。 水分: 十分な水分補給は代謝を促進し、体内の有害な廃棄物の排出を助けます。

回復期間中の休息は、体が自己修復するための重要な時間です。適切な休息を取ることで、怪我の回復を加速し、将来のパフォーマンスを向上させることができます: 十分な睡眠: 良質な睡眠は回復に不可欠です。睡眠中には、体が最も活発に修復作業を行います。 アクティブレスト: 完全な安静だけでなく、軽い活動を取り入れることで血行を促し、回復を助けることができます。ただし、過度のストレスを避け、医師やトレーナーのアドバイスに従ってください。 ストレス管理: ストレスは回復を遅らせる可能性があるため、リラクゼーション技法や趣味などを通じてストレスレベルを管理しましょう。 栄養と休息のバランスを適切に保つことで、肉離れからの回復を効果的にサポートし、健康への早道を築くことができます。

肉離れはスポーツ選手だけでなく、一般の人々にとっても一般的な怪我の一つです。適切な知識と対策を身につけることで、回復を促進し、再発を防ぐことができます。ここでは、肉離れの全治期間と効果的な対策についての要点をまとめます。

肉離れの全治期間は、損傷の程度によって異なります。軽度(グレード1)の場合は数日から2週間、中等度(グレード2)の場合は数週間から数ヶ月、重度(グレード3)の場合は数ヶ月から1年以上かかる場合があります。 正確な診断と適切な治療計画の下で、個別に最適な回復プロセスを進めることが重要です。

直後の応急処置: RICE処置(Rest、Ice、Compression、Elevation)を怪我の直後から48時間以内に行うことが効果的です。 リハビリテーション: 急性期、回復期、機能回復期という段階を経て、徐々に筋肉の強度と機能を回復させます。 再発防止策: 適切なウォームアップ、ストレッチ、筋トレ、そして日常生活での注意点(姿勢、栄養摂取、休息)を守ることが重要です。 栄養と休息: 回復を助けるためのバランスの取れた食事と十分な休息を確保し、体の自然な治癒力を最大限に活用します。 肉離れの全治期間と対策を理解し、適切に対応することで、効率的な回復と再発の防止が可能になります。個人の状態に合わせた計画を立て、必要に応じて専門家の助言を求めることが、健康な体への早道です。

2024.4.29

筋肉を酷使するスポーツや日常活動中に発生することがある軽度の肉離れは、適切な知識と対処法を身につけておくことで、迅速かつ効果的に回復へと導くことが可能です。この記事では、軽度の肉離れが何であるか、どのようにして対処し、治療を進めるべきかについて、基本から応用までをわかりやすく解説します。応急処置から回復サポート、運動再開のタイミングまで、肉離れに対する総合的なガイドを提供します。あなたがスポーツ選手であれ、日常の活動で怪我を避けたい一般の人であれ、この情報は肉離れに直面した際の貴重なリソースとなるでしょう。

肉離れとは、筋肉が過剰な力や突然の動きによって引き伸ばされた結果、筋繊維が部分的にまたは完全に裂ける怪我のことを指します。軽度の肉離れは、このような筋肉の損傷が比較的軽い状態を指し、完全な筋断裂に至っていない状態を言います。この状態では、筋肉の機能は保たれているものの、痛みや軽度の腫れ、筋力の低下などの症状が見られることがあります。

軽度の肉離れの典型的な症状には、怪我をした部位の痛み、腫れ、筋力の低下があります。痛みは、特に運動や筋肉を動かす際に顕著になることが多いです。肉離れの診断は、主に医師による物理的な検査と患者の症状の報告に基づいて行われます。必要に応じて、MRIや超音波検査などの画像診断が用いられることもあります。これにより、筋肉の損傷の程度や正確な位置を特定し、適切な治療計画を立てることが可能になります。

軽度の肉離れは、さまざまな状況で発生する可能性があります。一般的な原因には、運動中の筋肉への過剰なストレス、不適切なウォーミングアップ、筋力不足、疲労蓄積、不意の動作や衝撃などがあります。特に、運動不足の状態から急に激しい運動を行った場合や、不適切なフォームでの運動実施時に発生しやすいとされています。また、筋肉の柔軟性が不足していると、小さな外力によっても肉離れが起こりやすくなるため、日頃からのストレッチや筋力トレーニングが重要です。 これらのポイントを踏まえて、軽度の肉離れに対する正しい理解を深め、迅速かつ効果的な回復を目指しましょう。

軽度の肉離れの治療は、患部をできるだけ早く安定させ、回復を促進することを目的としています。適切な初期対応は、回復期間を短縮し、症状の悪化を防ぐために重要です。

肉離れの直後に推奨される応急処置は「RICE」と呼ばれるプロトコルに従うことです。これは以下の4つのステップから成り立っています。

Rest (安静):損傷した筋肉をさらに悪化させないよう、運動や重い物を持つなどの活動を避け、患部を安静に保ちます。

Ice (冷却):氷や冷却パックを利用して患部を冷やし、腫れや痛みを軽減します。直接肌に氷を当てるのではなく、布で包んで使用することが推奨されます。

Compression (圧迫):弾性包帯などを使用して患部を適度に圧迫し、腫れの拡大を防ぎます。ただし、過度の圧迫は逆効果となるため注意が必要です。

Elevation (挙上):患部を心臓より高い位置に保つことで、血液循環を改善し、腫れや痛みを軽減します。

軽度の肉離れ治療の初期段階では、以下の点に注意が必要です。 過度な活動を避ける:患部に過度な負荷をかけることは回復を遅らせる原因となるため、医師の指示に従い、適切な活動レベルを維持することが重要です。

適切な治療の継続:RICE処理の他にも、医師が推奨する薬物療法や物理療法を適切に続けることで、症状の改善と回復を促進します。

リハビリテーションの開始:症状が改善されたら、専門家の指導のもとでリハビリテーションを開始します。筋力を回復させ、再発を防ぐためには、適切なリハビリプログラムを実施することが不可欠です。

これらの基本的な治療法を理解し適切に実施することで、軽度の肉離れからの回復を効果的に促進することができます。

軽度の肉離れからの回復をサポートするためには、適切な休養の取り方と再発防止を目的とした柔軟性の向上が重要です。これらの要素は、痛みの軽減、回復の加速、そして将来的な怪我の予防に寄与します。

適切な休養は、肉離れの治療において基本的であり、非常に重要な要素です。休養とは単に安静にしているだけではなく、患部を適切に保護しながら体が自然に回復するのを助けることを意味します。患部に痛みがなくなるまでは、過度な運動や負荷を避け、必要に応じて活動量を調整することが求められます。ただし、全く動かないわけではなく、医師や理学療法士の指導の下で、適切な軽度の活動を行うことが推奨されます。これにより、筋肉の硬直を防ぎ、血流を促進して回復をサポートします。

再発を防ぎ、柔軟性を向上させるためには、定期的なストレッチが効果的です。ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、運動の前後に行うことで怪我のリスクを低減させます。ストレッチは、痛みを感じることなく、適切な強度で行う必要があります。特に肉離れを起こしやすい部位の筋肉に対して、適切なストレッチングプログラムを実施することが重要です。

ストレッチの実施方法:ストレッチは、各筋肉群を慎重に伸ばすことを目的とし、急激な動きは避け、ゆっくりとした動作で行います。各ストレッチを30秒から1分間保持し、痛みがない範囲で行います。 定期的な実施:効果的なストレッチングルーチンを確立するためには、日常的に行うことが重要です。特に運動前後のストレッチは、筋肉の機能を最適化し、怪我の予防に役立ちます。 これらの回復サポートの戦略を実施することで、軽度の肉離れからの効果的な回復と、将来的な怪我のリスク軽減を目指しましょう。次のセクションでは、日常生活での予防策や、運動習慣を安全に維持する方法について詳しく掘り下げていきます。

軽度の肉離れを経験した後、運動を再開する際は慎重なアプローチが求められます。安全な運動再開のタイミングの判断と、筋力回復を目的としたトレーニングが重要です。

安全に運動を再開するタイミングは、肉離れの程度や回復状況によって異なります。一般的には、以下の条件を満たした時が運動再開の適切なタイミングとされています。 痛みの消失:患部の痛みが完全になくなり、日常生活を送る上で不便を感じなくなった段階。

正常な動きの回復:患部の筋肉が正常な範囲で動かせるようになり、歩行や階段の昇降など基本的な動作がスムーズに行えるようになった段階。

医師や理学療法士の許可:医師や理学療法士が運動再開を許可し、具体的なアドバイスを提供してくれた段階。

筋力回復を目指したトレーニングは、怪我の部位だけでなく、全体的なバランスを考慮したプログラムで構成されるべきです。以下は筋力回復を促すトレーニングの基本的な要素です。

徐々に負荷を増やす:トレーニングの初期段階では、低負荷で高回数のエクササイズから始め、徐々に強度を高めていきます。 バランスとコアの強化:患部だけでなく、体のバランスとコアの強化も重要です。これにより、全体的な体の安定性を高め、再発や他の怪我のリスクを低減します。

伸縮性と柔軟性の向上:適切なストレッチングを取り入れることで、筋肉の伸縮性と柔軟性を向上させ、動作の効率性を高めます。 筋力回復の過程では、過度な急ぎや無理は禁物です。医師やトレーナーの指導のもと、個々の回復状況に応じたプログラムを進めることが、健康的な運動生活への復帰には不可欠です。これらのポイントを踏まえたトレーニングにより、軽度の肉離れからの安全かつ効果的な回復を目指しましょう。

軽度の肉離れは、適切な対応とケアによって効果的に回復することが可能です。この記事では、肉離れの基本から、応急処置、治療法、回復サポート、運動再開のガイドラインまでを詳しく説明しました。ここで、軽度の肉離れに関する主要なポイントをまとめておきましょう。

1.軽度の肉離れとは:筋繊維が部分的に損傷を受ける状態であり、適切な処置を施せば完全回復が期待できます。

2.RICE処理:肉離れ直後の応急処置として、安静(Rest)、冷却(Ice)、圧迫 (Compression)、挙上(Elevation)の4つのステップを踏むことが重要です。

3.治療の初期段階での注意点:症状の悪化を防ぐため、過度な活動は避け、医師の指示に従って適切な治療を行います。

4.回復サポート:適切な休養と、筋力と柔軟性を向上させるためのストレッチが、回復をサポートします。

5.安全な運動再開:痛みが消失し、正常な動きが回復したことを確認し、医師や理学療法士の指導のもと、徐々に運動を再開します。

6.筋力回復トレーニング:患部だけでなく、全体的な筋力とバランスを考慮したトレーニングを行い、再発のリスクを減らします。 肉離れは誰にでも起こりうる一般的なスポーツ傷害ですが、適切な知識と対処法を理解していれば、その影響を最小限に抑え、健康な体を維持することが可能です。安全な運動習慣を身につけ、万が一の時に備えて正しい対処ができるよう、この情報を活用しましょう。

2024.4.30